初めに|なぜ水槽にコケが発生するのか?基本の仕組みを理解しよう

アクアリウムを始めてしばらく経つと、ほとんどの飼育者が直面する悩みが「コケの発生」です。

ガラス面、底砂、流木、水草、どこにでも現れる緑色や茶色のぬめり……見た目が悪くなるだけでなく、水槽内のバランスを崩す原因にもなります。

しかしコケの発生には、しっかりとした“理由”があります。原因を正しく理解することで、コケを抑えることも可能です。

まずは、水槽内でコケがどうして増えるのか、その仕組みを解説しましょう。

コケが発生する3大要因とは?

水槽でコケが増えてしまう原因は、主に次の3つに集約されます。

- 光(照明)の当たりすぎ

- 栄養分(リン・硝酸塩など)の過剰

- 水質バランスの崩れ(硝酸塩・アンモニアの蓄積など)

光が多すぎると、植物と同じように光合成を行うコケはぐんぐん増殖します。また、水換え不足や餌の与えすぎによって、水中に含まれるリン酸塩や硝酸塩が多くなると、これもコケのエサになってしまいます。

コケは“栄養と光”が揃えば、どんどん増えちゃうんだ〜!

“水草のために光を多めにしてる”なんて時は、逆にコケにとっても最高の環境かも……!

“コケ=悪者”とは限らない?

コケは自然界ではごく当たり前に存在する生物で、水槽内でも完全にゼロにするのは基本的に不可能です。むしろ、ごく少量であれば生物濾過の一部として機能することもあります。

ただし、制御できないほど増えると、美観が損なわれ、光が遮られ、水草の育成や魚の健康にも悪影響を与えるため「放置厳禁」な存在となります。

コケを敵視しすぎないことも大切

「とにかく全部取ろう!」とすると、逆にバランスを崩してさらにコケが増えることも。

まずはコケが発生するメカニズムを理解したうえで、水槽の環境を整えることが最重要です。

次章では、コケの種類ごとに発生しやすい条件や見分け方を解説していきます。

コケの種類と特徴|見た目や発生環境から分類して対策しよう

一口に「コケ」と言っても、その種類によって発生しやすい条件や対策方法は大きく異なります。

適切な対応をするには、まずどの種類のコケなのかを見分けることが重要です。

ここでは、アクアリウムでよく見られる代表的なコケを5種類紹介し、それぞれの特徴と発生要因を解説します。

1. 茶ゴケ(けい藻)

特徴:

・水槽立ち上げ初期に発生しやすい

・茶色い粉のような質感

・特にガラス面、底砂、水草の葉に付着する

原因:

・バクテリアがまだ定着していない

・光量が少ない、または不安定

・水換えの頻度が少ないと悪化しやすい

対策:

・定期的な水換えで水質を安定させる

・フィルターの機能を見直す

・水槽が成熟してくると自然と収束することが多い

茶ゴケは“初心者の洗礼”って呼ばれるくらいよく出るけど、焦らなくて大丈夫だよ〜!ちゃんと管理してれば自然に減ってくるかも!

2. 緑ゴケ(糸状コケ)

特徴:

・細い糸のように長く伸びる

・光の強い場所や水草の葉先によくつく

・放置すると絡みついて水草の成長を妨げる

原因:

・光量が多すぎる

・リン酸塩や硝酸塩が多い(水換え不足、餌の与えすぎ)

・水草の成長が停滞している(養分の過剰供給)

対策:

・照明時間の見直し(6~8時間程度に)

・コケ取り生体(オトシンやサイアミーズフライングフォックス)を導入

・水草の栄養バランスを整える(肥料過多に注意)

3. 黒ヒゲゴケ(ブラックブラシアルジー)

特徴:

・黒や濃い緑のヒゲ状

・流木や水草の縁、ろ過器の出水口などに出やすい

・最も厄介なコケのひとつで、除去が難しい

原因:

・CO₂不足、または不安定な供給

・水流の強い部分に出やすい

・水質のバランスが崩れている可能性

対策:

・CO₂の安定供給(添加装置を使う)

・栄養の過不足を見直す

・手で取れない場合は、ピンポイントで液体肥料を直接かける「スポット添加」が有効

4. 緑斑ゴケ(スポット状の緑コケ)

特徴:

・ガラス面やアヌビアスの葉にできる緑色の点々

・硬くてこすってもなかなか取れない

・見た目も悪く、美観を大きく損ねる

原因:

・光が強すぎる

・リン酸の濃度が高い(肥料や餌の影響)

・照明時間が長すぎる

対策:

・スクレーパーなどで物理的に削り取る

・リン酸除去剤の使用

・照明時間の短縮(5〜6時間から見直し)

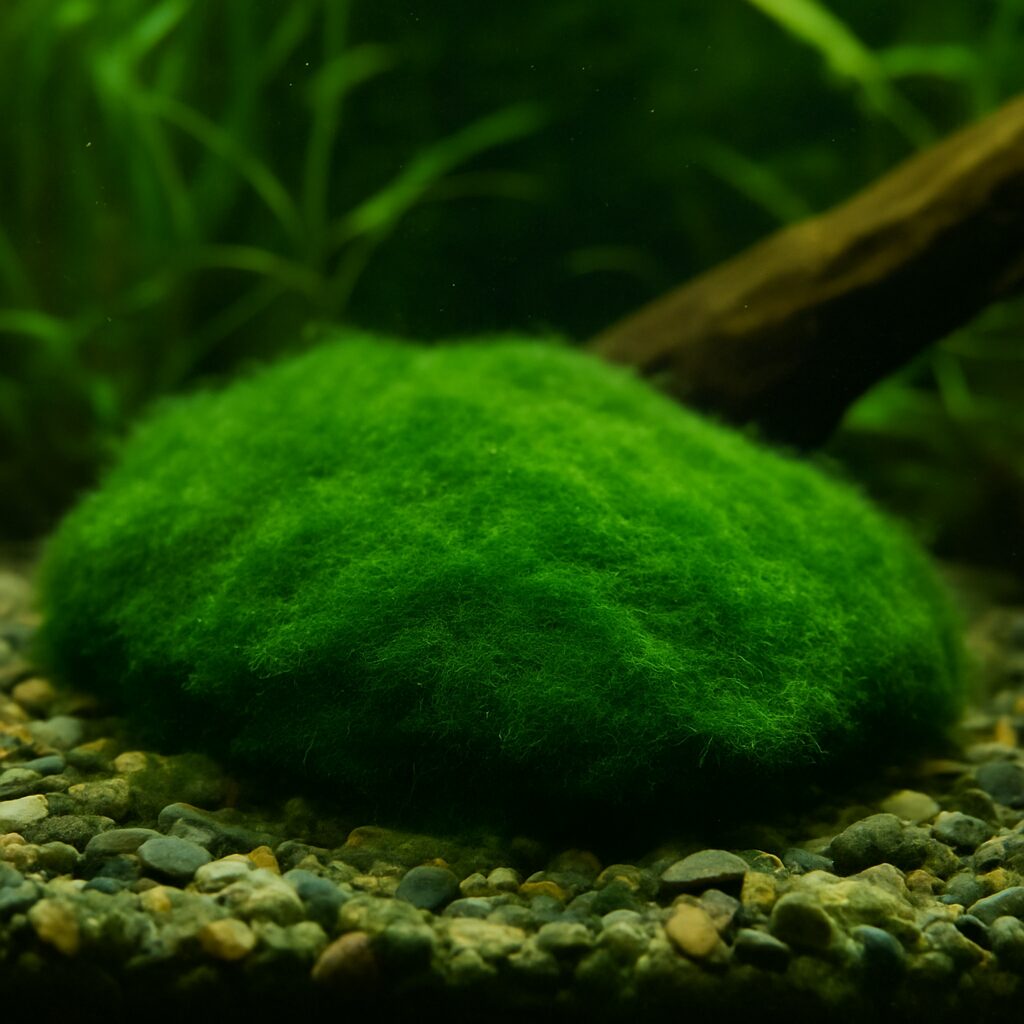

5. アオミドロ

特徴:

・緑色のもや状で、水草や底床にからみつく

・水流が弱いと滞留しやすい

・放置すると水草の成長を阻害する

原因:

・肥料の過剰添加や、光と栄養のバランスが崩れた時

・水流不足で水がよどんでいる

・生物ろ過が機能していない場合も

対策:

・水換え頻度を上げる

・水流の見直し(デッドスポットをなくす)

・コケ取り生体に頼るのも効果的

コケの種類を見分けられるようになると、対策が一気に現実的になります。

次は、実際に初心者がよく経験する「コケトラブル」の具体例を見ていきましょう。

よくあるトラブル事例|初心者が陥りやすい“コケ地獄”の原因とは?

「最初は綺麗だったのに、気づいたら水槽がコケだらけ……」

これは多くの初心者が経験する“アクアリウムあるある”です。

コケは環境のバランスが少しでも崩れると一気に増えるため、油断すると水槽全体が緑色・茶色・黒色に染まることもあります。

ここでは、よくある“コケ地獄”の実例とその背景を解説します。

事例①:立ち上げ1週間で茶ゴケだらけに!

初心者に多いのが、「水槽を設置して1週間ほどで、ガラス面や底床が茶色くなってきた」というトラブル。

これは前項で紹介した「茶ゴケ(けい藻)」で、バクテリアがまだ定着していない不安定な水槽でよく見られる現象です。

さらに、照明をフル稼働させたり、魚をすぐに入れすぎたりすると水質が乱れ、よりコケが加速します。

ポイント:

・立ち上げ直後は“コケが出るのが普通”と考え、焦らずに落ち着いて対処することが大切です。

・水換えとフィルター管理で、徐々にバクテリア環境を整えましょう。

事例②:水草を入れた途端にアオミドロが爆発

「CO₂添加と照明を強めて、水草を育てよう!」と意気込んで始めた結果、アオミドロが大繁殖……という失敗も非常によくあります。

これは、水草の成長スピードに対して、光や肥料が過剰になってしまったパターンです。特に栄養系ソイルや液肥を使っている場合、養分過多になりがちです。

教訓:

・水草の育成バランスが取れていないと、コケの餌だけが水中に余り続けてしまいます。

・新規立ち上げのときは、最初から高光量・高肥料を入れず、徐々に調整していきましょう。

事例③:コケ取り生体を導入したのに効果がない!

「オトシンクルスやエビを入れたのに、全然コケが減らない」という悩みもよく聞きます。

これは生体の数が足りていなかったり、対象のコケに適していない生体を選んでしまっているケースです。

例えば、黒ヒゲゴケにはオトシンクルスは効果がなく、サイアミーズフライングフォックスやピンセットでの除去のほうが有効です。

“コケ取り生体”って言っても、種類によって得意なコケと苦手なコケがあるんだ〜!適材適所を見極めるのが大事かも!

事例④:水槽の一部だけコケが集中して出る

「流木の影やフィルターの近くばかりにコケが集中して生える……」というケースは、水流のよどみや光の偏りが原因になっていることがあります。

こういった“局所的な環境悪化”は、バランスの見落としがちです。

特にスポットライト型の照明を使っている場合は、照射位置によってコケが集中しやすくなります。

トラブルの根底にあるのは「水槽のバランスの乱れ」

ここまで紹介したように、コケが爆発的に増える背景には、必ず「光・栄養・水質」のいずれか(または全部)が崩れている原因があります。

逆にいえば、この3つのバランスさえ整えれば、コケは大幅に抑えられるということでもあります。

次の章では、日々の管理でできる基本的な“予防策”を5つにまとめて紹介します。

水槽のコケを防ぐ基本対策5選|日常管理で差がつく!

コケの発生を完全にゼロにすることはできませんが、日々のちょっとした工夫や意識で、コケの増殖を大幅に抑えることが可能です。

ここでは、初心者でもすぐに実践できる「基本のコケ予防策」を5つに絞って紹介します。

1. 照明時間は適切に!長すぎはコケの温床に

照明は水草の成長に欠かせない一方、点けすぎるとコケの光合成も助けてしまいます。

特に初心者が陥りがちなのが「つい1日中点けっぱなしにしてしまう」パターンです。

理想的な照明時間の目安は6〜8時間。

タイマーを使えば、点灯・消灯の管理が安定します。

“たくさん光を当てたほうが水草が元気になる!”って思いがちだけど、それが逆にコケを育ててるかも…!

2. 餌の量を見直そう!“与えすぎ”が栄養過多に

魚にたくさん餌を与えたい気持ちはわかりますが、残った餌が水中で分解されると、コケの栄養(リン酸や硝酸塩)になります。

餌の目安は「数分で食べきる量」で十分。

特に沈下性の餌や人工飼料は、底に残るとすぐに水を汚します。

3. こまめな水換えで栄養分を排出

水槽内に蓄積する栄養分(特にリン酸と硝酸塩)は、コケの大好物。

これらを取り除く一番シンプルで確実な方法が“定期的な水換え”です。

目安としては、1週間に1回、全体の1/3〜1/4程度の水換えをおすすめします。

ポイントは、底床のゴミも一緒に吸い出すこと。プロホースなどを使って、汚れをピンポイントで吸うとより効果的です。

4. フィルターの清掃と機能チェック

コケ対策というと「水換え」ばかりに目が行きがちですが、フィルターが詰まっていると水流が弱まり、水がよどみ、コケが発生しやすくなります。

特に外掛けフィルターやスポンジフィルターは、目詰まりするとすぐに性能が落ちます。月に1回はろ材やインペラーのチェックをしましょう。

※ただし生物ろ過のバクテリアが定着しているろ材は、洗いすぎに注意。水槽の水で軽くすすぐ程度にとどめましょう。

5. 窓からの直射日光を避ける

意外と見落とされがちなのが、「日中、窓から差し込む自然光」です。

照明時間をしっかり管理していても、横から太陽光が入ると意味がなくなってしまいます。

特に春〜夏にかけては、朝から夕方までずっと日が当たる場所では、コケの爆発的増殖が起こることも。

水槽は直射日光の当たらない場所に設置するのが基本です。

これらの5つのポイントを守るだけでも、水槽のコケはかなり抑制できます。

しかし、それでも発生してしまったコケにはどう対処するべきか?

次の章では、物理的・化学的・生物的アプローチに分けて、コケの除去方法を詳しく解説します。

実践的なコケ除去方法|物理・化学・生物の3方向から徹底除去!

コケの発生を予防するだけでは、すでに生えてしまったコケには太刀打ちできません。

ここでは、実際に発生したコケを取り除くための対処法を3つのアプローチ(物理・化学・生物)に分けて詳しく解説します。

状況やコケの種類によって使い分けるのがポイントです。

1. 物理的除去|道具を使ってコケを“こそげ取る”

一番シンプルで即効性があるのが、物理的な除去方法です。ガラス面や器具に付いたコケを、直接こすり取ったり削ったりして除去します。

おすすめの道具:

- スクレーパー(磁石式 or 刃付き)

→ ガラス面のコケを安全に剥がせる。磁石タイプなら水中に手を入れずに作業可能。 - メラミンスポンジ

→ 軽度のコケや水垢に有効。ソフトな素材で水槽を傷つけにくい。 - 歯ブラシ・ピンセット

→ 流木や石についた糸状コケの除去に便利。

注意点:

- アクリル水槽の場合、スクレーパーの使用はキズに注意。

- 水草に生えたコケは“葉ごとトリミング”することも選択肢。

水草の繊細な葉っぱにコケがついたときは、根元から切っちゃうのが手っ取り早いかも〜。無理にこすらないでね!

2. 化学的アプローチ|コケ専用薬剤や水質調整

どうしても取れないコケや、広範囲に広がってしまった場合には、**コケ除去剤(コケキラー)**などの化学的対策も選択肢に入ります。

主な方法と製品:

- コケ除去剤(例:アオミドロ除去剤、黒ヒゲゴケ専用液)

→ スポイトでピンポイントにかける「スポット添加」が有効。 - リン酸吸着剤(例:リムーバルメディア)

→ ろ材として使用し、水中のリン酸を長期的に吸着してくれる。 - 液体肥料の見直し

→ 特に鉄分やリンを含む製品は、添加量を厳密にコントロールする。

注意点:

- コケ除去剤は魚やエビにダメージを与える可能性あり。用量は厳守!

- 水換えで薬剤や溶け出た成分を定期的に排出することも忘れずに。

3. 生物的除去|コケ取り生体の力を借りる

コケ取り生体は、見た目も楽しく、自然な方法でコケを抑えることができます。

ただし**「何でも食べてくれるわけではない」点に注意**しましょう。

コケ取りにおすすめの生体:

- オトシンクルス

→ 茶ゴケや柔らかい緑ゴケが大好物。小型水槽にも向く。 - サイアミーズ・フライングフォックス(SAE)

→ 黒ヒゲゴケや糸状コケにも対応。混泳にはやや注意。 - ミナミヌマエビ/ヤマトヌマエビ

→ 細かなコケを丁寧に食べてくれる。特にヤマトは食欲旺盛。 - 石巻貝/フネアマガイ

→ ガラス面の斑点状コケに強い。ただし転倒事故に注意。

生体導入時のポイント:

- 水質や水温の適応範囲を確認してから入れる

- 適正な数を入れる(入れすぎると生態系が崩れることも)

アプローチは“組み合わせ”が鍵

最も効果的なのは、物理・化学・生物の方法をバランスよく組み合わせることです。

例えば、以下のような組み合わせがよく使われます:

- 手の届く範囲はスクレーパーで除去

- 水草にはエビやオトシンを導入

- 水換えとともにリン酸除去材を使用

すべてを一度に完璧に行おうとせず、段階的に調整しながらコケと付き合っていくのが長く楽しむコツです。

次の章では、こうした“コケ対策の助けになる生体”をもう少し詳しくご紹介します。

コケ対策に効果的な生体たち|頼れるコケ取り生物を紹介

コケ取りといえば「掃除グッズ」や「薬剤」だけでなく、自然の力を活かした“生き物によるコケ対策”も非常に有効です。

アクアリウムの世界では、こうした生体を「コケ取り生体」と呼び、水槽の美観維持に欠かせない存在として重宝されています。

ただし、生体にも得意なコケ・苦手なコケ、性格や飼育条件の違いがあるため、相性をよく理解して選ぶことが大切です。

オトシンクルス|小型水槽の頼れる働き者

特徴:

・大人しい性格で混泳向き

・茶ゴケや柔らかい緑ゴケをよく食べる

・群れで行動する傾向があり、複数匹入れると活発に動く

注意点:

・水質変化に敏感なため、導入時は慎重に水合わせを

・水草の葉に直接張りつくことが多く、見ていて癒やされる存在

“オトシン”って呼ばれてて、小さいけど働き者なんだ〜!でも導入直後に☆になりやすいから、しっかり水合わせしてあげてね〜!

サイアミーズ・フライングフォックス(SAE)|黒ヒゲゴケにも対応!

特徴:

・黒ヒゲゴケを食べる数少ない生体のひとつ

・成長するとやや大きくなり、最大で15cm程度まで育つ

・動きが活発で、他の魚を追いかけることがあるため要観察

注意点:

・よく似た種(トールボートやフライングローチ)とは間違えやすいので、購入時に識別を

・水槽に1〜2匹で十分。入れすぎると縄張り争いが起こる

ヤマトヌマエビ|食欲旺盛なコケ掃除屋

特徴:

・アクアリウム界では定番の“掃除屋”

・茶ゴケ、アオミドロ、糸状コケなどを幅広く食べる

・集団で入れるとより効果的

注意点:

・魚に食べられやすいので、混泳相手に注意(小型魚と相性良)

・コケが少なくなると餌不足になることがあるので、エビ専用フードも併用すると安心

ミナミヌマエビ|小型水槽にぴったり

特徴:

・日本にも生息する、ヤマトより小型のエビ

・繁殖が容易で、水槽内で増えることもある

・細かいコケや残り餌の掃除役に最適

注意点:

・大型魚に捕食されやすい

・掃除力はヤマトに劣るため、軽度のコケ対策向き

石巻貝/フネアマガイ|ガラス面の緑ゴケに最適

特徴:

・硬いガラス面や石のコケを削り取るのが得意

・ガラス面がツルツルに仕上がるほどの掃除力

・静かで混泳にも安心

注意点:

・転倒すると自力で起き上がれないため、死亡リスクあり

・淡水での繁殖はできず、定期的な補充が必要

コケ取り生体導入時の注意点まとめ

| 生体名 | 得意なコケ | 注意点 |

|---|---|---|

| オトシン | 茶ゴケ、緑ゴケ | 水合わせに注意、餌不足に配慮 |

| SAE | 黒ヒゲゴケ、糸状コケ | 気性が荒め、似た種に注意 |

| ヤマトヌマエビ | 幅広く対応 | 捕食リスクあり、餌の補助を |

| ミナミヌマエビ | 軽度のコケ | 掃除力は控えめ、小型魚向け |

| 石巻貝 | 硬い緑斑ゴケ | 転倒注意、繁殖不可 |

次は、こうした生体とあわせて使いたい「おすすめのコケ対策アイテムや機材」を紹介していきます。

初心者〜中級者でも使いやすく、プロにも愛用されている信頼の製品をピックアップして解説します。

おすすめ機材と製品|プロも使う信頼のコケ対策アイテム

「コケを抑えるには生体に頼るしかない」と思われがちですが、実は機材の見直しや専用アイテムの導入でも大きな効果が得られます。

ここでは、実際に使われている信頼性の高い製品や、筆者の飼育経験でも効果を実感できたアイテムを紹介します。

1. タイマー付きLED照明|照明時間の自動管理で予防

おすすめ製品例:

- GEX クリアLEDパワーⅢ

- Chihiros Cシリーズ(アプリで調光管理可)

ポイント:

- 照明時間をタイマーで管理することで、過剰な光によるコケの発生を防げる

- 明るさの調整機能がある製品なら、光量の最適化も可能

“長時間つけっぱなし”がコケの原因になってることも多いよ〜!タイマーがあるとほんとにラクだし、ミスが減るかも!

2. スクレーパー&メラミンスポンジ|物理的除去の必須アイテム

おすすめ製品例:

- ADAプロレイザー(高品質スクレーパー)

- 100均で手に入るメラミンスポンジも十分活躍

ポイント:

- スクレーパーはガラス面の緑斑コケに最適

- メラミンスポンジはアクリル水槽にも対応可(力加減に注意)

3. コケ除去剤(スポット添加タイプ)|しつこいコケにピンポイント攻撃

おすすめ製品例:

- Seachem Excel(CO₂の代替にもなる)

- エーハイム・コケ除去リキッド

使用法:

- 黒ヒゲゴケや糸状コケに直接ピンセットで塗布 or スポイトで注入

- 使用後は水換えをし、薬剤の残留に注意すること

4. リン酸・硝酸塩吸着材|水質からコケを抑える

おすすめ製品例:

- RowaPhos(リン酸吸着メディア)

- マーフィード NO3−PO4−X(リキッド型の水質調整剤)

ポイント:

- 水質検査と併用し、コケのエサとなる養分を抑える方向で使う

- ろ材として使えば長期的なコケ対策に効果的

5. CO₂添加装置|水草の育成を助けてコケに勝つ

おすすめ製品例:

- ADA CO₂アドバンスシステム

- Do!aqua CO₂スタートキット(小型水槽向け)

効果:

- 水草の光合成を活発にし、余った栄養分を水草に吸わせることでコケの繁殖を防ぐ

- CO₂添加は特に黒ヒゲゴケの対策として有効

6. プロホース or 底床クリーナー|汚れと栄養のもとを吸い出す

おすすめ製品例:

- GEX おそうじラクラク プロホース

- ニッソー クリーンポンプ

使い方:

- 底砂の中に溜まった有機物(=コケのエサ)を吸い出す

- 週1回の水換え時に併用するだけで、水質が安定しやすくなる

これらのアイテムを目的別に組み合わせることで、コケ対策の精度は大幅にアップします。

例えば…

- 「照明 × CO₂添加 × 除去剤」=水草レイアウト用の強力コケ対策

- 「プロホース × メラミンスポンジ × コケ取り生体」=低コストでも堅実なコケ管理

次の章では、それでもどうしてもコケが収まらない場合に取り入れる“最終手段”についてご紹介します。

水槽全体の環境バランスやレイアウトの見直しも視野に入れていきましょう。

それでもコケが止まらないときの最終手段|隔離・遮光による“リセット療法”

あらゆる手段を講じても、なおコケが発生し続ける場合は、水槽全体を“完全遮光”して一時的に光を絶つ方法が有効です。

これは“物理的リセット”ではなく、“生態系を残したままの環境リセット”とも言える手法です。

ステップ①:生体を隔離容器に一時避難させる

まずは魚やエビなどの生体を別容器に隔離します。これは遮光期間中のストレスや酸欠・餌不足を避けるための措置です。

必要なもの:

- 生体用隔離ケース(プラケース、発泡容器など)

- エアーポンプ(酸素供給用)

- ヒーター(寒冷期用)

ステップ②:水は抜かず、水槽内はそのまま維持する

水槽の水は抜かず、レイアウトや底床もそのままの状態で維持します。

ただし、ここで重要なのは「光を完全に遮断すること」です。

やること:

- 水槽全体を黒布や段ボールで覆い、完全遮光状態にする

- フィルターやエアレーションは通常通り稼働を継続

- 水換えや底床掃除などの日常管理も、遮光状態のまま行う

水はそのままでいいんだよ〜!いつも通り管理しながら、“光だけシャットアウト”するのがポイント!

ステップ③:2週間遮光を継続し、コケを弱らせる

完全に光を絶たれたコケは、光合成ができなくなり、次第に衰退していきます。

2週間程度の完全遮光を続けることで、コケは著しく減少します。

この間、水槽内のバクテリア環境や水質は維持されるため、水槽のリセットとは異なり“環境を活かしたまま”リカバリーが可能です。

ステップ④:遮光解除後、環境を根本から見直す

遮光後、コケが激減した水槽を“クリーンなリスタート状態”として活用し、改めて照明・栄養・水流などのバランスを再構築していきましょう。

この方法は、完全なリセットを避けつつ、低リスクで環境のバランスを立て直せる実用的な最終手段です。

まとめ|“コケとの付き合い方”を理解し、快適なアクアリウム環境を作ろう

水槽にコケが発生するのは、自然なことです。

大切なのは、「なぜ発生したのか」を見極め、適切に対処すること。光、栄養、水質のバランスを意識しながら、日々の管理を丁寧に行えば、コケの発生は最小限に抑えられます。

また、コケの種類によって対応策は異なるため、見た目や場所を観察して判断することも重要です。

生体や機材の力も借りながら、無理なく水槽環境を整えていきましょう。

コケを完全にゼロにするのは難しいけど、“増やさない工夫”はできるよ〜!自分の水槽に合ったやり方で、コケと上手に付き合っていこうね〜!

コメント