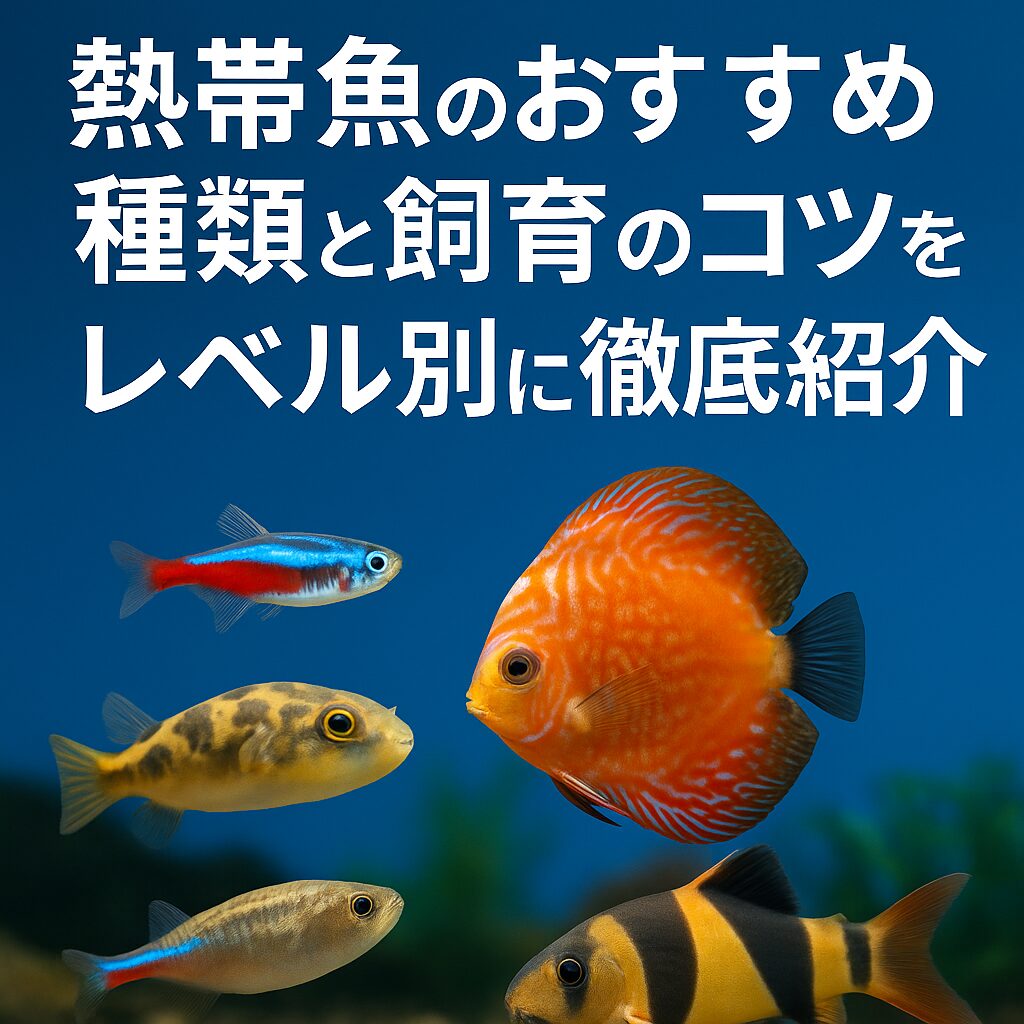

【初めに】熱帯魚の種類選びは「飼育者のレベル」によって変わる

熱帯魚の世界は、見た目の美しさや仕草の可愛らしさに惹かれて始める方が多い趣味です。しかし実際に飼育を始めてみると、予想以上に奥が深く、「どの魚を選ぶか」でその後のアクアリウムライフの難易度が大きく変わってきます。

なぜなら、熱帯魚と一口に言っても、種類によって性格や必要な環境、水質の管理レベル、混泳の相性などがまったく異なるからです。

初心者向けの丈夫で環境変化に強い魚もいれば、上級者でなければ長期飼育が難しい繊細な種類も存在します。

最初に「見た目がかわいいから」といって中〜上級者向けの魚を選んでしまうと、トラブルが続いて早々に挫折してしまうケースも少なくありません。実際、筆者のもとにも「熱帯魚同士がケンカして困った」「買った魚が水槽から飛び出してしまった」という相談が寄せられることがあります。

そこで本記事では、熱帯魚の飼育歴やスキルに応じて、

「初心者」「中級者」「上級者」それぞれに最適なおすすめの種類をわかりやすく紹介していきます。

また、単なる見た目や人気だけでなく、

・実際の飼育のしやすさ

・病気や水質トラブルへの強さ

・混泳の可否や注意点

・おすすめの飼育設備や管理方法

といったリアルな飼育経験をもとにした情報を盛り込み、読者が安心して飼育をスタートできる内容にしています。

やっほ〜!たらこフィッシュだよ〜!これから紹介する熱帯魚たちは、どれもボクが実際に見たり、飼育してきた中で『これはおすすめできる!』って思った種類なんだ〜。レベルに合わせてじっくり選んでみてね〜!

それでは次の見出しから、レベル別のおすすめ熱帯魚たちを紹介していきます。

あなたにぴったりな一匹が、きっと見つかるはずです。

初心者におすすめの熱帯魚|丈夫で飼いやすくて見た目もキレイ!

熱帯魚を初めて飼うときに一番大切なのは、「飼いやすさ」と「丈夫さ」です。

水温や水質の変化に敏感な魚は、少しの管理ミスで体調を崩してしまうこともあり、慣れていない初心者にはハードルが高く感じられます。

そのため、初心者のうちは「環境への適応力が高い」「繁殖力が強く、ストレスに強い」「入手しやすく、価格も手頃」な種類を選ぶのがおすすめです。ここでは、初心者でも安心してスタートできる代表的な熱帯魚たちを紹介します。

■ ネオンテトラ

小型で群泳する姿が美しいネオンテトラは、初心者に最も人気のある熱帯魚のひとつ。

赤と青のラインが目を引き、複数匹を一緒に飼うことで幻想的な雰囲気を演出できます。pHや水温にもうるさくなく、25〜27℃程度の安定した環境であれば元気に泳ぎ回ります。

■ グッピー

繁殖力が強く、メスはお腹に稚魚を抱えて出産する「卵胎生」の魚。

丈夫で飼いやすく、ヒレの形や色が多彩なので、自分だけのペアを育てる楽しさもあります。オスメスの比率は1:2〜3で飼うとケンカが減り、群れ全体が落ち着きます。

■ プラティ

水質変化に強く、初心者向きの代表格。

赤や黄色などカラーバリエーションが豊富で、水槽を明るくしてくれます。

また、グッピーと同じく繁殖しやすく、繁殖過程を観察する楽しみも得られます。

■ コリドラス・パンダ

底層を泳ぎ、砂利や餌の残りをつついて掃除してくれる愛らしい小型ナマズ。

おとなしく他魚との混泳も得意で、2〜3匹以上の群れで飼うと安心して過ごします。

初心者向けの中でも特におすすめの「癒し系」熱帯魚です。

コリドラスはね、底床掃除係って呼ばれるくらい、残り餌を食べてくれるんだ〜。でも“掃除させすぎ”はNG!ちゃんと餌も与えてね〜!

■ 初心者によくある失敗と注意点

初心者のうちに多い失敗には以下のようなものがあります:

- 魚を入れすぎて水がすぐ汚れる(過密飼育)

- 水換えやフィルター掃除を怠って水質が悪化する

- 餌をあげすぎて残り餌が腐る

特に最初の1か月は、「バクテリアが水槽に定着していない」状態です。バクテリアの働きでアンモニアなどの有害物質が分解されるまでは、こまめな水換えと餌の量を控えることが重要です。

また、いきなりヒーター無しの環境で飼うのも避けましょう。たとえ丈夫な魚でも、水温の急変は大きなストレスになり、病気の原因となります。

■ 初心者向け水槽のおすすめ構成(例)

初心者の方に最もおすすめしたいのは、45cm〜60cmの水槽です。

「えっ、最初からそんな大きな水槽で大丈夫?」と思う方もいるかもしれませんが、実はある程度水量がある方が失敗しにくいというメリットがあります。

水量が多いほど、水質や水温の変化が緩やかになり、魚たちへのストレスも少なくなります。

また、45cm以上のサイズになると専用の水槽台やフルセットの飼育キットが豊富に販売されており、初心者でも始めやすい環境が整っています。

さらにこのサイズがあれば、飼える魚のバリエーションもぐんと広がります。

ネオンテトラやグッピーの群泳だけでなく、コリドラスや小型プレコ、エビ類など、底物や混泳魚の選択肢が増えるのも大きな魅力です。

■おすすめ構成例(45cm〜60cm水槽)

- 水槽:ガラス製の45〜60cm水槽(約35〜60L)

- フィルター:外掛け式 or 上部フィルター(ろ過能力に余裕があるもの)

- ヒーター:サーモスタット付きヒーター(26℃前後設定)

- 照明:LEDライト(タイマー機能付きが便利)

- 底床:掃除しやすい砂利 or 田砂

- その他:カルキ抜き剤、水温計、ガラスフタ、水槽用マット

実はね〜、水槽が小さい方が逆に“水がすぐ悪くなっちゃう”んだよ〜。だから、最初から45〜60cm水槽を選んだほうが長く楽しめるかも!

このように、ある程度の水量が確保できる水槽を選ぶことで、水質トラブルや魚のストレスを最小限に抑えることができます。結果的に、魚たちの健康を保ちやすくなり、飼育のモチベーションもぐんとアップします。

中級者におすすめの熱帯魚|ちょっと難しいけどやりがいアリ!

基本的な飼育の流れに慣れ、魚の状態変化にも気づけるようになってきた中級者。

このレベルになると、少し飼育難易度が高くても“個性的な魚”や“特徴のある管理”を楽しめるステージに入ってきます。

ここでは、中級者向けにおすすめの「一筋縄ではいかないけれど、飼育の奥深さが味わえる種類」を紹介します。

■ ラミレジィ(バルーン含む)

カラフルで優雅な小型シクリッド。pHや水温に敏感な一面があり、水質を安定させる管理能力が試される種類です。

繁殖行動も見られるため、つがいでの飼育に挑戦するのもおすすめ。ただし縄張り意識が強く、狭い水槽では小競り合いが起きやすいので注意。

■ エンゼルフィッシュ

見た目は優雅ですが、成長とともに攻撃的な一面が出てくるため、混泳相性には十分注意が必要です。

特に小型魚との混泳は不向き。同サイズ以上の穏やかな魚種や、複数匹を一度に導入してケンカを分散させる工夫も有効です。

■ 純淡水フグ(アベニーパファー など)

可愛らしい見た目とコミカルな泳ぎ方で人気急上昇中の淡水フグ。

完全な純淡水で飼育可能な種類も存在し、汽水に比べて管理しやすくなっていますが、気性が荒いため混泳には基本的に不向きです。

また、人工飼料への餌付きが悪く、生き餌や冷凍赤虫を与える必要があるなど、給餌面でも中級者向け。

個体によっては人工餌に慣れるまでに時間がかかるため、じっくり向き合える飼育者に向いています。

フグは見た目はキュートだけど、意外と肉食で攻撃的なんだよ〜。他の魚をかじることもあるから、単独飼育が基本だね〜!

■ ポリプテルス(エンドリケリーなど)

古代魚として人気のポリプテルスは、丈夫で安価な入門種が多く、中級者からのステップアップに最適。

特にセネガルスはポリプの中でも小型な部類で、60cm規格水槽からでも飼育可能です。

ただし、肉食性が強く小魚は捕食対象になることや、成長につれて30cm近くなること、さらには飛び出し事故のリスクが高いことなど、注意すべきポイントも多い魚種です。

エンドリケリーなどの大型になるとフタをしっかり固定し、混泳相手は同サイズ以上の魚に限定するなど、慎重な飼育が求められます。

■ 中級者に増える「混泳の壁」

中級者が挑戦したくなるのが「複数種の混泳」。

ですが、これが意外と奥が深く、魚同士の性格や泳ぐ層の違い、給餌時の競争など、さまざまな問題が浮かび上がってきます。

- 性格の不一致による追いかけ回し

- 餌を強い個体が独占する

- 同じ場所をめぐるテリトリー争い

混泳には「相性表」を鵜呑みにせず、水槽サイズ、隠れ家、水草レイアウトなどを含めたトータルな工夫が必要です。

水槽の中は小さな世界。みんなが“自分のスペース”を持てるようにしてあげると、混泳もぐっと成功しやすくなるよ〜!

■ 中級者向けの設備と飼育の工夫

・上部フィルターのカスタム運用

中級者になると、既製品の使い方だけでなく、上部フィルターを飼育スタイルに合わせてカスタムする楽しみが出てきます。

具体的には…

- ろ材をリングろ材やスポンジに変更して濾過能力を強化

- pH調整のためにサンゴ砂をろ過槽に追加

- ドライ式に改良して酸素供給効率をアップ

など、飼育魚に合わせて細かい調整を行えるのが上部フィルターの強みです。

フィルター自体の構造がシンプルなので、メンテナンスも容易で初心者からのステップアップにも向いています。

中級者向けの熱帯魚は、個性が強くて魅力的な反面、それぞれに“乗り越えるべきハードル”があります。

しかしその分、魚ごとの性格や行動を観察する楽しみがぐんと広がり、アクアリウムがさらに深くなるのも確かです。

次は、いよいよ管理スキルと経験が試される「上級者向け熱帯魚」の世界へ進みましょう!

上級者におすすめの熱帯魚|管理スキルが問われる魅力的な魚たち

アクアリウムを長く続けてきた上級者になると、大きさ・性格・環境構築の難しさといった「飼育の奥深さ」に挑戦したくなるタイミングが訪れます。

そんな飼育者におすすめなのが、一癖も二癖もあるけれど存在感抜群の上級者向け熱帯魚たちです。

飼育環境の構築、水質の長期安定、個体ごとのケアなど、管理スキルの総合力が試される反面、得られる満足感もまた別格。

ここでは、代表的な上級者向け魚種を紹介していきます。

■ アロワナ(シルバーアロワナなど)

大型魚の代表格。悠然と泳ぐ姿と存在感はアクアリウムの象徴ともいえます。

飼育には最低でも120cm以上の水槽が必要で、成長に伴う巨大化・高いジャンプ力による飛び出し事故など、初心者には手に負えないポイントも。

性格も個体差が大きく、混泳は非常に難しいです。落ち着いたレイアウトと強力なろ過設備が前提条件です。

■ プレコの大型種(セルフィンプレコ、ウルトラスカーレットトリムなど)

夜行性で底面を這うように泳ぐ大型プレコ。派手な体色や模様で存在感があり、水槽の主役として映えます。

ただし、体長が30cmを超える種類も多く、底面積の広い大型水槽(90〜120cm以上)が必要です。

流木を削ることで歯を研ぐ習性があるため、レイアウト素材の選定にも工夫が必要です。

■ 大型ナマズ(レッドテールキャット、タイガーシャベルノーズ)

ショップでは可愛らしい稚魚サイズで売られていますが、成長すると60cm〜1mクラスに達する驚異の巨大魚。

安価で手に入りやすい反面、成魚のサイズを見越した設備を用意していないと後々手に負えなくなる典型例です。

肉食性で混泳は困難。人馴れして懐く個体も多いですが、吸い込むような捕食を行うため、指をかまれないよう注意が必要です。

ナマズの稚魚ってかわいいけど、あっという間に“怪獣サイズ”になるから要注意だよ〜!水槽どころか部屋のレイアウトも見直しになるかも…!

■ 淡水エイ(ポルカドットスティングレーなど)

砂底を滑るように泳ぐ淡水エイは、まさにアクアリウムの異端児。

見た目も動きも魅力的ですが、水質に非常に敏感で、アンモニア・亜硝酸の蓄積には極端に弱いため、強力な濾過と頻繁な水換えが不可欠です。

また、水槽の飛び出し対策だけでなく、エイ専用の底床(砂)や広い泳ぐスペースが必要となるため、飼育には十分な覚悟が必要です。

■ ディスカス

「熱帯魚の王様」とも称される美しい円盤状の体と優雅な泳ぎが魅力。

しかしその美しさの裏には、極めて繊細な水質要求とストレスへの弱さがあり、安定飼育には高度な知識と丁寧な管理が求められます。

特に、流木や水草をレイアウトした“ブラックウォーター”環境で飼育する場合、pHやTDS(総溶解固形物)を細かく調整する必要があります。

さらに、「他魚に敏感」「混泳には消極的」「餌食いが変化しやすい」など、環境に馴染ませる難しさもあります。

ディスカスは水換えの頻度も多いし、ブラックウォーターをどう作るかでも意見が分かれるんだ〜!でも、その分うまく育てた時の美しさは本当に格別だよ〜!

■ ビーシュリンプ(レッドビーシュリンプなど)

一見小さくて可愛らしいですが、水質変化にとても敏感な玄人向け生体です。

繁殖を狙う場合、pH・硬度・TDS・バクテリアバランスなどを高精度で管理する必要があり、水温や低床の種類も慎重に選ばなければなりません。

特に「ソイルの選定ミス」や「過密飼育による全滅」など、初心者〜中級者がやりがちな失敗も多く、慎重な管理が求められます。

■ 上級者に求められる「予防型の管理と設計力」

このステージの飼育では、単なる魚の健康管理ではなく「水槽全体の設計力」や「先読みの環境構築力」が問われます。

- 水槽サイズの選定と拡張性の見極め

- 飼育スタイルに合わせたろ過の設計(オーバーフロー、自作濾過など)

- 飛び出し事故や拒食のリスクを想定したレイアウトと習慣づくり

- 定期的な水質チェックとトラブルの予測・対応

これらを計画的に整えていくことで、魚たちの健康だけでなく、長く安定した飼育環境が実現します。

上級者向けの熱帯魚たちは、その管理の難しさゆえに敬遠されがちですが、

「挑戦」と「感動」が背中合わせになった存在でもあります。

うまく付き合えば、水槽の中に「生きたドラマ」が生まれ、アクアリウムの醍醐味を存分に味わえるでしょう。

次は、そんな魚選びでよくある失敗と、その対策について詳しく解説していきます。

熱帯魚選びでありがちな失敗とその回避法

熱帯魚を始めたばかりの初心者から、ある程度経験を積んだ中級者まで、「魚の選び方」でつまずいてしまうケースは少なくありません。

一目惚れで購入してしまったり、ショップの雰囲気や勢いで判断してしまった結果、

後になって「こんなはずじゃなかった…」と後悔することも多いのが実情です。

ここでは、実際によくある失敗例を取り上げながら、それをどうやって避けるかを解説します。

■ 失敗1:成長後のサイズを見落としていた

小さな稚魚サイズで販売されている熱帯魚でも、成長すると30cm以上になる種類は意外と多く存在します。

- レッドテールキャットやアロワナなどの大型魚

- セルフィンプレコやタイガーシャベルノーズなどの底物系ナマズ

こうした魚は、最初は60cm水槽でも問題なく見えますが、1年もしないうちに水槽が手狭になり、移動先に困るケースが多発しています。

▼対策

購入前に「最大サイズ」「適正水槽サイズ」「将来的な維持コスト」を必ず調べましょう。

特に大型魚は、“飼えるか”ではなく“飼いきれるか”が重要です。

最初は小さくてかわいい魚も、成長すると“別人”になることがあるから注意だよ〜!ショップでサイズ表記をチェックしてみてね〜!

■ 失敗2:混泳相性を考えずに入れてしまった

「どの魚も仲良く暮らしてくれるはず」と思っていたら、ある日いきなりケンカが始まる…。これはアクアリウムで非常によくあるトラブルです。

- 気性の荒い魚(ベタ、シクリッド系)を一緒に入れてしまう

- 大きな魚が小型魚を捕食してしまう

- 同じ層で縄張り争いが起こる

特に初心者は、見た目の相性やショップでの混泳展示を鵜呑みにしてしまいがちですが、長期飼育や成長後の相性は別物です。

▼対策

「泳ぐ層(上層・中層・底層)」「性格」「餌の種類」「睡眠パターン」まで見て判断しましょう。

混泳を前提とするなら、魚種ごとの情報を個別に調べる癖をつけることが大切です。

■ 失敗3:水質や温度に対する適応力を甘く見ていた

水槽環境は魚の種類によって「適温」「pH」「硬度」「ろ過の強さ」などが異なります。

特にディスカス、ビーシュリンプ、フグ、エイなどは水質管理が難しく、初心者がいきなり飼うと失敗しやすいです。

- 水温の安定が難しく病気になる

- 水質変化で餌を食べなくなる

- バクテリアが定着しておらずアンモニア濃度が急上昇

▼対策

初心者の場合は、「水質にうるさくない種類」を選ぶのが第一歩です。

中〜上級者であっても、導入前には必ず“水合わせ”を丁寧に行い、導入後も水質チェックを日課にしましょう。

■ 失敗4:見た目だけで選んでしまった

色がキレイ、動きがユニーク、なんとなく目が合った…。

そうした「ビジュアル先行」での購入は、その後の飼育継続に大きな影響を及ぼすことがあります。

特にフグやエイなどは、飼育環境の特殊さを知らずに購入し、後で「こんなに手間がかかるとは…」と挫折するケースが多発します。

▼対策

ビジュアル重視の魚ほど、「その美しさを保つためにどんな管理が必要なのか?」を事前に確認しましょう。

見た目だけでなく、“飼育背景”まで見えるようになると、長期飼育がぐんと楽になります。

■ 失敗5:ショップの展示を鵜呑みにしてしまった

お店の水槽では、まったく違う性格の魚が一緒に泳いでいたり、極端に小さなスペースで展示されていたりすることがあります。

しかしこれは「短期展示用の仮設混泳」であり、家庭の長期飼育とは条件がまったく異なります。

▼対策

ショップ展示は参考程度に留め、自宅水槽での再現性を冷静に判断することが大切です。

展示されていたから=飼える、ではないことを肝に銘じましょう。

このような失敗は、どれも「情報不足」や「一時の感情」で起こるものばかり。

逆に言えば、事前に調べて計画を立てれば、防げるトラブルばかりでもあります。

次の見出しでは、そんな失敗を避けながら魚に合った設備を整えるための「飼育レベル別おすすめ機材」をご紹介します!

飼育の難易度別に揃えるべき機材・アイテム紹介

熱帯魚の飼育では、生体の種類や飼育者のスキルレベルによって、必要な機材やアイテムが大きく変わります。

「とりあえず揃えれば大丈夫」と思って始めたら、水質が安定しない、フィルターが追いつかない、という事態に陥ることも少なくありません。

ここでは、初心者・中級者・上級者向けに分けて、具体的におすすめの機材やその理由を紹介します。

■ 初心者向け:基本をしっかり整える「スタートセット」

これから熱帯魚を始める方は、安定性・扱いやすさ・価格のバランスが整ったシステムを選ぶことが大切です。以下の機材が基本となります。

▼おすすめアイテム

- 水槽:45〜60cmガラス水槽(水量が多く、水質が安定しやすい)

- フィルター:外掛け式 or 上部フィルター(既製品でOK)

- ヒーター:26℃前後を維持できるサーモスタット付きヒーター

- LEDライト:明るさ控えめで点灯時間は6〜8時間程度

- 底床:掃除しやすい砂利や田砂

- カルキ抜き剤、水温計、ガラスフタ、水換え用ポンプ

初心者は“少し大きめの水槽+使いやすいフィルター”から始めると成功率がグンと上がるよ〜!30cm水槽より45cmのほうが逆にラクなんだ〜!

■ 中級者向け:管理スタイルに合わせて“カスタム”するステージ

魚の種類やレイアウトにこだわりが出てくる中級者は、「濾過力の強化」「水質管理の補助」などを意識した構成にシフトしていくと安定性がぐんと増します。

▼おすすめカスタム&機材

- 上部フィルターのカスタム

- ろ材をリングろ材やスポンジに変更して濾過能力アップ

- 飼育魚に応じてサンゴ砂やゼオライトをろ過槽に追加

- ドライ式に改造して酸素供給を強化しつつ生物濾過効率を向上

- 水質測定キット(pH、亜硝酸、硝酸塩など)

- 異常の兆候に早く気づくための必需品

- 記録をつけておくことで、トラブル予防にもつながる

- LEDライト(調光・タイマー機能付き)

- 水草の育成や昼夜のリズムを安定させるために重要

■ 上級者向け:生体ごとの特性に応じた「特化装備」

上級者クラスになると、飼育対象は一筋縄ではいかない魚たち。

そのため、個体の性質や水槽全体の設計に合わせて、より高度で目的特化型の装備が必要になってきます。

▼おすすめ機材・運用例(上級者)

- オーバーフロー水槽+濾過槽(サンプ)

- 大型魚や高感度な生体(エイ、ディスカスなど)に最適

- 水量が増えることで水質が安定し、濾過能力も大幅アップ

- 濾過槽をメンテナンス空間として活用することで、静音性やレイアウト自由度も上昇

- 殺菌灯(UV)

- 白点病や細菌性疾患の予防として有効。特にディスカスや淡水エイなど、病気に弱い魚種では重宝

- ただし水中の善玉バクテリアまで殺してしまうリスクもあるため、常時稼働は避け、必要なタイミングでの使用がおすすめ

殺菌灯は“万能アイテム”っぽく見えるけど、使いすぎると“良い菌”までやっつけちゃうから注意だよ〜。病気の予防やトリートメントに限定して使うのがコツかも!

- 浄水器(RO水対応 or 高性能カーボンタイプ)

- 上級者が管理する魚種は、微妙な水質変化にも敏感。

- 特に水換え頻度が多いディスカスやエイ、水草水槽では、毎回カルキ抜きやpH調整をするのは負担が大きくなるため、浄水器を通した水での自動補給や手動換水が効率的。

- 二重フタ・強化フタ固定具(飛び出し防止対策)

- アロワナや大型ナマズ、エイ、古代魚などの“ジャンプ常習犯”には、必須の安全装備

- 魚の力は予想以上に強いため、重さやズレ防止にも配慮した設計が重要

こうした上級者向け機材は、単に「高機能なものを使えばOK」ではなく、その機能をどう使いこなすか、魚種の生理に合わせてどう活かすかがカギになります。

飼育のゴールが「長生きさせる」ことだけでなく、「魚が本来の姿を見せてくれる環境を作ること」に変わっていく——それが、上級者の世界なのです。

たらこフィッシュのワンポイントアドバイスまとめ

ここまで初心者〜上級者に向けて、熱帯魚のおすすめ種類や飼育の難易度、必要な機材や失敗例について紹介してきました。

最後に、たらこフィッシュから各レベルごとの“ここは気をつけてほしい!”というワンポイントアドバイスをお届けします!

■ 初心者さんへ:「最初の一匹」があなたのアクアリウム人生を決める!

初心者の失敗は「気づかないうちに水質が崩れていた」ことがほとんどです。

「こまめな水換え」「水温の安定」「餌のあげすぎ注意」の3点に気をつければ、最初の壁は乗り越えられます!

最初に選ぶ魚が“丈夫で飼いやすい種類”だと、その後の飼育がずーっと楽になるよ〜!ネオンテトラ、グッピー、コリドラスあたりから始めて、水質管理に慣れていこう〜!

■ 中級者さんへ:混泳の壁を乗り越えるカギは「観察」と「工夫」

中級者がよくぶつかるのは「混泳トラブル」と「病気発生」。

・レイアウトを工夫して視線を遮る

・給餌タイミングを分ける

・上部フィルターのろ材をカスタムする

など、ちょっとした「設計の工夫」が安定への近道になります。

魚の種類が増えてくると、ケンカや餌の取り合いが起きるよね〜。でもね、“レイアウトの工夫”や“隠れ家の配置”でずいぶん落ち着くこともあるんだ〜!

■ 上級者さんへ:機材・知識・愛情、全部使って“水槽という小宇宙”を完成させよう!

上級者に求められるのは、“先を読む飼育”。

トラブルが起きてから対処するのではなく、「起こさない環境設計」こそがプロの仕事。

同時に、「魚の個体差」や「機材の癖」など、数値に表れない微妙な違いにも目を向けられるようになると、管理のレベルが一段上がります。

ここまで来たら、もう“趣味”ってより“作品”だね〜!魚ごとの習性を調べて、フタの強化、水換えの自動化、殺菌灯のON/OFFタイミング…すべてがキミの采配なんだ〜!

■ そして、どのレベルの人にも伝えたいこと

熱帯魚の飼育は、「魚を買うこと」がスタートではなく、「魚が快適に生きられる環境を作り、維持していくこと」が本質です。

その中には、驚き・発見・感動・失敗・再挑戦など、たくさんのドラマが詰まっています。

たらこフィッシュは、そんなみなさんのアクアリウムライフが少しでも楽しく、豊かなものになるよう応援しています!

まとめ|レベルに合った熱帯魚を選んで、楽しく長く飼育を続けよう

熱帯魚の世界は、種類の多さも魅力ですが、飼育者の経験や知識に応じて選ぶべき魚が大きく変わるのも大きな特徴です。

初心者であれば、丈夫で飼いやすい魚から始めて、失敗しにくい水槽環境を整えることが第一歩。

中級者になると、混泳やレイアウト、ろ過のカスタムなど“自分のスタイル”が芽生え始め、アクアリウムの楽しみが深まっていきます。

そして上級者になると、個性的で飼育難易度の高い魚種に挑戦しながら、水質・設備・トラブル管理までトータルで組み立てる「アクアリストとしての腕前」が問われるようになります。

■ 魚に合わせて学び、成長していく趣味

熱帯魚飼育には「絶対こうすればいい」という答えがありません。

魚種の個性、水槽の設計、季節の変化、機材の癖、飼育者の生活リズム——すべてが複雑に絡み合って、ひとつの“生態系”を作り上げていくのです。

うまくいかないこともあれば、思いがけない発見や感動もあります。

だからこそ、レベルに合った魚を選び、自分にできる管理から少しずつ始めていくことが、長く続けられるコツです。

■ 「買う前に調べる」「環境を整えてから導入」が合言葉

今回ご紹介した魚たちはどれも魅力的ですが、何より大切なのは「予習」と「準備」。

ショップで出会ってから調べるのではなく、「あらかじめ知識を入れてから出会う」ことで、飼育の成功率は格段に上がります。

また、導入直後のトラブルを避けるためにも、ろ過・水温・水質が安定してから魚を入れるのが理想的です。

“熱帯魚を選ぶ”って、実は“自分のスタイルを見つける”ことなんだ〜。無理せず、楽しみながら、自分のペースで育てていこうね〜!

コメント