はじめに

熱帯魚飼育の成功を左右する最重要要素——それが「濾過(ろか)」です。

初めて熱帯魚を飼う方の多くが、「水槽をきれいにするのが濾過装置なんでしょ?」という認識でスタートします。確かにそれは間違いではありませんが、濾過の本質は“目に見えない水の中の毒素を処理する”ことにあります。

魚はフンや尿を出し、残った餌も腐敗します。これらが分解されると、有毒なアンモニアや亜硝酸が発生します。これらの毒素をそのまま放置しておくと、たとえ水が透明でも、魚にとっては命に関わる環境になってしまいます。

この問題を解決してくれるのが、「濾過システム」です。

濾過は、ただの“ゴミ取り”ではなく、次の3つの重要な働きを持っています。

物理濾過(ぶつりろか)

水中のゴミやフン、残り餌などの粒子をフィルターでこしとる役割。

たとえば、ウールマットやスポンジなどがこの働きを担います。

見た目の水の透明度に関わる部分ですね。

生物濾過(せいぶつろか)

実はこれが濾過の“心臓部”。

バクテリア(硝化菌)がフィルター内や底砂に定着して、アンモニア→亜硝酸→硝酸塩と分解していきます。

この働きがうまく回ると、水質が安定し、魚が病気になりにくくなります。

逆に言えば、この生物濾過が機能していない水槽は、見た目がきれいでも毒だらけということも…。

生物濾過ってね、水槽の“免疫力”みたいなもので、バクテリアがちゃんと住みついて初めて“命を守る水”になるんだよ〜!

化学濾過(かがくろか)

活性炭や吸着剤、ゼオライトなどを使って、臭いや色素、有害物質を取り除く補助的な濾過。

例えば、水草が腐ったときの黄ばみ、薬品成分の除去などに効果があります。

ただし、化学濾過は万能ではありません。吸着剤には寿命があり、一定期間を過ぎると効果がなくなりますし、むしろ悪影響を及ぼすこともあります。

このため、頼りすぎは禁物。生物濾過を主体にして、化学濾過はサポート役として使うのがポイントです。

濾過は“水槽の命綱”

これら3つの濾過機能をバランス良く機能させることが、水槽を長期安定させるコツです。特に、生物濾過が安定すると、「濾過が水を育ててくれる」ような感覚を持てるようになります。

濾過装置を適当に選ぶのではなく、“魚たちの暮らしを支えるインフラ”として正しく理解することが、水槽管理の第一歩です。

最初のうちは“フィルター=水をきれいにする道具”って思いがちだけど、ほんとは“毒を消してくれる大事な仲間”なんだよ〜!

各種濾過フィルターの特徴を徹底比較!

濾過の役割がわかったところで、次に気になるのが「どの濾過フィルターが最強なのか?」ということですよね。

実は、フィルター選びは水槽サイズ、魚の数、水換えの頻度など環境やスタイルによって“最適解”が変わるんです。

ここでは、代表的な濾過システムを4タイプごとに徹底解説します!

オーバーフロー式フィルター:最強と名高いプロ仕様

特徴:

- 水槽からあふれた水が配管で下部の濾過槽へ流れ、ろ材を通ってポンプで水槽に戻る仕組み

- 一般的には90cm以上の大型水槽に使われることが多い

メリット:

- ろ過容量が圧倒的に大きく、生物濾過に特化

- メンテナンス性が高く、ろ材の種類や量を自由に調整できる

- 酸素供給も良好、静音性も高い(設置次第)

デメリット:

- 水槽に穴を開けるなどDIY要素が必要

- 機材や設置費用が高め

- 小型〜中型水槽には過剰設備

適正なシーン:

- 90cm以上の大型水槽で多頭飼育や大型魚、繊細な生体を飼う場合

“最強の濾過システム”って言われるのはこの子!でも初心者さんにはちょっとハードルが高いかも〜

上部フィルター:コスパ最強!扱いやすい万能型

特徴:

- 水槽の上に設置し、ポンプで水を吸い上げてろ材を通し、落下させて戻す方式

- 60cm水槽での使用率が高い定番フィルター

メリット:

- メンテナンスが楽、構造がシンプル

- 酸素供給が抜群(落水式)

- 物理・生物濾過のバランスが良い

- 製品価格も比較的安価

デメリット:

- 水槽上部にスペースが必要(フタと干渉することも)

- 化学濾過の構成にはやや工夫が必要

- 外観が少しごちゃつく

適正なシーン:

- 60cm水槽前後の熱帯魚飼育、コリドラスやローチなど酸素を好む底物魚にも◎

個人的には“迷ったらこれ”っておすすめしてるよ〜!ぼくの仲間もけっこう愛用してるんだ〜

外部フィルター:濾過性能トップクラスの静音型

特徴:

- 水槽の外に設置する独立型濾過装置。密閉構造で水を吸い出し、ろ材を通して再び戻す

- 水草水槽や高水準の水質管理を目指す人に人気

メリット:

- ろ材容量が大きく生物濾過に非常に強い

- 化学濾過の自由度が高く、水草との相性も◎

- 静音性が高く、水槽内がすっきりする

デメリット:

- 初心者には設置がやや難しく、水漏れのリスクあり

- メンテナンスには慣れが必要

- 酸素供給は少し劣る(落水しない構造)

適正なシーン:

- 45〜90cmの中〜大型水槽、特に水草水槽やバイオ重視の飼育スタイルに向いている

底面式フィルター:通好みの“育てる濾過”

特徴:

- 水槽の底に設置し、底砂やソイルを通して水を吸い込む構造

- スポンジや外掛け、上部などと併用されることが多い

メリット:

- バクテリアが底砂に定着しやすく、生物濾過の基礎づくりに最適

- 導入コストが安く、構造もシンプル

- 水槽内の見た目がスッキリ

デメリット:

- 詰まりやすく長期運用には不向き

- ソイル使用時は相性が悪く、崩壊を早めることも

- メンテナンスしにくい

適正なシーン:

- 小型水槽、繁殖用、稚魚育成用など、飼育目的が明確な場合におすすめ

“底から水を育てる”感じが魅力だよ〜。でも、初心者さんにはちょっと難しいかもね〜

その他:スポンジ・外掛けフィルターも併用候補に

- スポンジフィルターはエアポンプ併用型で、稚魚やシュリンプ水槽に最適

- 外掛けフィルターは設置が簡単で、30〜45cmの小型水槽におすすめ

これらはサブ濾過としても使えるので、メインフィルターと組み合わせるのも有効です。

最強濾過の構成はオーバーフロー+流動性濾過!さらにドライ濾過で無敵!

濾過の種類と特徴がわかったところで、いよいよ本題です。

では本当に「最強の濾過」とは何か?

結論から言うと、オーバーフロー式+流動性濾過を基本構成とし、ドライ濾過を併設すれば、これ以上ない理想的なシステムになります。

これは筆者の15年以上の飼育経験と、水族館設備・プロ仕様の事例を踏まえても明確です。

水を生物濾過できれいにするしくみは、バクテリアが付いているろ材等に水を通過させる事で、バクテリアが酸素を消費して有害物質を分解します。

つまりいかに多くのバクテリアにゆっくりと酸素たっぷりの水を通過させるかが肝になります。

それを可能にするのがオーバーフロー方式です。

オーバーフロー式の強みを最大限活かす

オーバーフローの最大の特徴は、濾過槽の大容量とメンテナンス性です。

水槽から自然に“あふれさせる”構造で、水面の油膜も取り除きつつ、サンプ槽に大量のろ材を設置可能。しかも水槽下に濾過装置を隠せるため、見た目もスッキリします。

このシステムに「流動性濾過」を組み合わせることで、濾過能力が飛躍的にアップします。

流動性濾過とは?バクテリアが常に動いて増殖!

流動性濾過とは、軽量メディア(ろ材)を水流の中で常にかき混ぜる濾過方式です。

これによりメディアの表面積を最大限に活かし、生物濾過能力が圧倒的に高まります。

【流動性濾過のメリット】

- 酸素が常に供給されることで、好気性バクテリアが活発に働く

- メディア(ろ材)がぶつかり合うことで自己洗浄作用がある

- メンテナンス頻度が極端に少なくて済む

特に大量のフンを出すプレコや金魚、大型魚を飼育する場合に真価を発揮します。

流動性濾過は、“濾過が勝手に育っていく”って感覚に近いよ〜。バクテリアが水の中で踊ってるみたいなんだ〜!

ドライ濾過とは?酸素供給の鬼、気化冷却にも効果!

ドライ濾過とは、水をろ材にシャワーのように上からかけ流して、空気中でろ過する仕組みです。

この方式は空気との接触面積が広く、バクテリアに酸素を多く供給できるため、生物濾過の効率が非常に高いのが特徴。

さらに、水温が高くなりやすい夏場には、気化熱による自然冷却の効果もあり、水温維持にも貢献してくれます。

【ドライ濾過のデメリット】

- 水音が大きくなる傾向がある(対策は可能)

- それなりに大きな設備になる(ろ過層の高さが必要)

それでも、酸素供給量と濾過効率を考えると、ドライ濾過はまさに「濾過のエリートコース」と言えるでしょう。

最強構成:オーバーフロー+流動性+ドライの三段構え!

プロ仕様の水槽や、病気に弱い高級魚を扱うブリーダーの多くが採用しているのが、

- オーバーフロー本体で水量とメンテ性を確保

- 第一濾過槽にウールやマットで物理濾過

- 第二濾過槽にドライ濾過ボックスを設置し、酸素と冷却を補完

- 本濾過槽にて流動濾過+エアレーションで強力な生物濾過

という、まさに最強の三段濾過構成です。

ただし、これを実現するには設置スペース、技術、予算なども必要。

そこで、初心者〜中級者向けには「流動性だけを組み込んだ自作簡易オーバーフロー」などのアレンジもおすすめです。

実際に組んでわかった効果

筆者の120cmアクリル水槽×2本、濾過層共用でこの構成を導入したところ、

- 水が非常にキレた(透明になった)

- ろ材の量はそこまで多くないが、十分強力な濾過能力を発揮している

- 原理さえ分かってしまえば低コストで自作できる

という実感がありました。まさに「手間をかけずに水質を安定させる濾過システム」と言えます。

この構成、最初は大げさかな〜と思ったけど、一度組んでみると“楽すぎてもう戻れない…”ってなる人、多いんだよ〜!

フィルターに関するトラブル例と注意点

濾過システムは水槽の生命線ですが、「よかれと思ってやったこと」が逆にトラブルの原因になることもあります。特に初心者〜中級者の方に多いのが、フィルターの選び方・使い方に起因するトラブルです。

ここでは、実際に起こりがちな3つの代表的な失敗例をご紹介します。今後のフィルター管理にぜひ役立ててください。

トラブル①:強力すぎるフィルターで魚やエビが吸い込まれた!

事例概要:

45cm水槽に大型の外部フィルターを導入。水流の強さで泳ぎが安定しないばかりか、小型のエビや稚魚が吸い込み口からいなくなってしまった…。

原因と背景:

- 水槽サイズに対して濾過能力がオーバースペック

- 吸水口にストレーナーやスポンジガードが未装着

- 吸引力が強く、小型生体に対応していなかった

対策ポイント:

- 小型水槽には弱めのフィルターや水流調整ができる製品を

- 吸い込み防止のスポンジプレフィルターやストレーナーカバーを必ず設置

- 特にビーシュリンプや稚魚がいる水槽では水流も控えめに

“濾過力=正義”って思いがちだけど、小さな仲間には優しい流れが大事なんだよ〜!

トラブル②:金魚や肉食魚に外部フィルターで酸欠ぎみに…

事例概要:

60cm水槽で金魚2匹とポリプテルスを飼育。濾過は静音で見た目もスマートな外部フィルター。数日後、魚が水面でパクパク…酸欠症状が出始めた。

原因と背景:

- 外部フィルターは密閉式で水の落下がなく、酸素供給が少なめ

- 金魚や肉食魚は酸素の消費量が多く、水中の溶存酸素が足りなくなった

- エアレーションや水面の波立ちがほとんどなかった

対策ポイント:

- 金魚・肉食魚には水中酸素量の多い濾過方式(上部・スポンジ)がおすすめ

- 外部フィルター使用時はエアレーションやシャワーパイプの導入で酸素補強を

- パクパクしてるのは要注意サイン!早めの対処を

トラブル③:上部フィルターを掃除中、汚れが水槽に逆流!

事例概要:

久しぶりに上部フィルターのマットを交換しようと、フィルターを電源ONのまま掃除。中のゴミや汚泥が一気に流れ出し、数分で水槽が茶色く濁ってしまった…。

原因と背景:

- 濾過槽に溜まった汚れを動かした状態でポンプが稼働していた

- 吸水口から吸い込まれた水が汚れごと水槽に還流された

対策ポイント:

- フィルター掃除は必ずポンプ停止後に行う

- 濾材がかなり汚れている場合は、一部だけを段階的に交換する

- 掃除中に水槽内へ汚れが戻らないよう、排水経路を外すのも有効

“あちゃ〜!”ってなりやすいミスだよ〜。掃除のときは慌てず慎重にね〜

フィルタートラブルは“知っていれば防げる”

どれもありがちな失敗ですが、正しい知識があれば防げるトラブルばかりです。

機器の性能だけでなく、「どんな魚にどんな水流が必要か」「いつ掃除すればいいのか」など、飼育環境に合ったフィルター管理を意識しましょう。

次の見出しでは、具体的におすすめできるフィルター製品やろ材構成を紹介していきます!

おすすめのフィルター製品とろ材構成

ここからは、実際におすすめできる濾過フィルターと、その中身である“ろ材”の構成について、飼育スタイル別にわかりやすく紹介していきます。

フィルター本体が「エンジン」なら、ろ材は「濾過の実働部隊」。

どちらも適切に選ぶことで、安定した水質と生体の健康を長期にわたって守ることができます。

【60cm水槽向け】上部+外部のハイブリッド構成(最強バランス)

推奨構成:

- 上部フィルター:GEX グランデ600

- 外部フィルター:エーハイム クラシック2213/OASE バイオマスター250

濾過の分担:

- 上部:酸素供給・物理濾過

- 外部:生物濾過・化学濾過

ろ材構成(外部フィルター例):

- 下層(入口側):リングろ材(エーハイムメック、スドー カルキぬきろ材など)

- 中層:セラミック系ろ材(エーハイム サブストラットプロ)

- 上層(出口側):活性炭/吸着系ろ材(黄ばみや臭い除去)

- 最上段:ウールマットで微粒子のキャッチ

ろ材の並べ方は“粗いものから細かいものへ”が基本だよ〜!いきなり目詰まりしないようにね〜

【水草水槽・静音重視派】外部フィルター単独構成

推奨製品:

- エーハイム プロフェッショナル4

- ADA スーパージェットフィルター(予算に余裕があれば)

特徴:

- 生物濾過と化学濾過に強く、透明感のある水を維持しやすい

- 水草レイアウト水槽に向いており、CO₂添加との相性も良い

- 静音性が高く、寝室設置にもおすすめ

注意点:

- 酸素供給力は弱いため、エアレーションやシャワーパイプ併用を検討

【小型水槽(30〜45cm)】外掛け or スポンジフィルター

外掛けタイプの推奨製品:

- GEX スリムフィルター

- テトラ オートワンタッチフィルター

スポンジタイプの推奨製品:

- 水作 エイトコアM/S

- XY-2822 ダブルスポンジフィルター

ろ材の工夫ポイント:

- 外掛けはカートリッジをそのまま使わず、中にリングろ材やセラミック系ろ材を詰め替えると格段に性能アップ

- スポンジはバクテリアの住処として優秀。定期的に飼育水で軽くすすぐだけでOK

付属のカートリッジだけじゃもったいないかも〜!ちょっと改造するだけで“本気の濾過”に変身するよ〜

【大型魚・金魚・古代魚向け】オーバーフロー+流動性濾過

推奨構成:

- 自作オーバーフロー水槽+サンプ槽(60L以上)

- 流動濾過槽(K1メディア or Hel-X メディア)

- ポンプ:Rio+1400/レイシー RMDシリーズ

特徴:

- 濾過容量が非常に大きく、バクテリアの繁殖も安定

- 流動性メディアは自己洗浄作用があり、メンテも簡単

- 多くの廃棄物を処理する魚種にも余裕で対応

注意点:

- 音や水位調整、設置スペースに配慮が必要

- ドライ濾過を併設するなら、ウールBOXに改良を加える

ろ材選びのポイントまとめ

| ろ材タイプ | 主な役割 | おすすめ製品例 |

|---|---|---|

| リングろ材 | 水流の拡散・粗いゴミのキャッチ | エーハイムメック、パワーハウス |

| セラミックろ材 | バクテリア定着(生物濾過) | サブストラットプロ、日動バイオリング |

| 活性炭/吸着系 | 化学濾過(臭い・色素) | コトブキ 活性炭パック、ゼオライト |

| ウールマット | 微粒子の除去 | 各社共通マット可(要こまめ交換) |

フィルターとろ材の相性を活かそう!

フィルター本体とろ材は、相性を考慮してセットで考えるのがコツです。

例えば、外部フィルターならろ材交換がしやすく、構成を細かく調整可能。一方、上部フィルターはろ材交換が簡単で酸素供給が得意、などそれぞれの個性を活かすことが大切です。

次の見出しでは、こうしたフィルターの能力を最大限に活かす運用方法や配置の工夫についてご紹介していきます。

濾過能力を最大限に活かすための工夫

高性能なフィルターを設置したからといって、それだけで完璧な濾過が機能するとは限りません。

“濾過能力を活かしきれるかどうか”は、水槽の設計・ろ材の扱い・水流の調整にかかっています。

ここでは、濾過能力をフルに引き出すための具体的な工夫やポイントを紹介します。

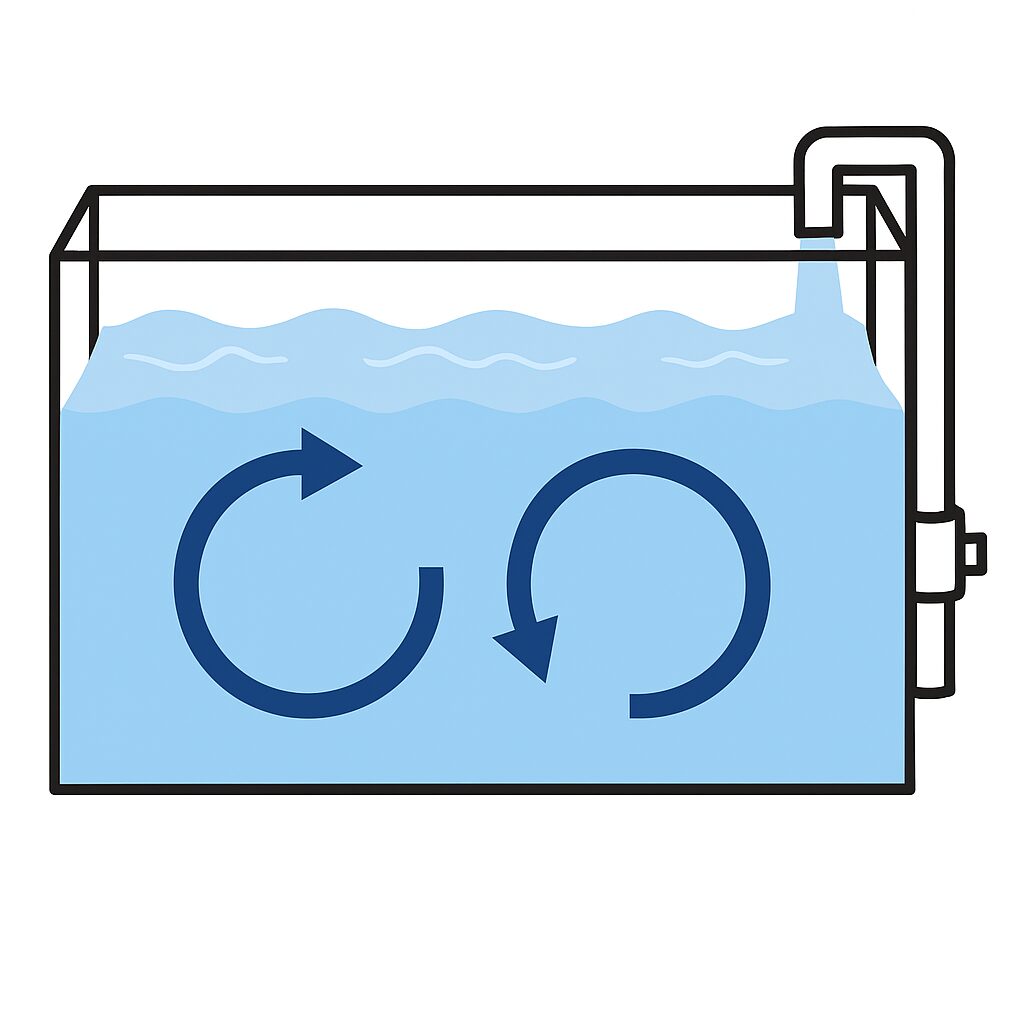

水流の「循環ルート」を意識する

濾過装置の吸水口と排水口は、水槽内に対流(サーキュレーション)を生むように配置しましょう。

水が対角線上を巡るように流れることで、ゴミが溜まりにくく、バクテリアの働きも安定します。

NG例:

- 吸水口と排水口が近く、同じ方向に流れてしまう

- 水流が強すぎて、魚がストレスを感じてしまう

改善ポイント:

- 排水口は底面に向けて斜め下に設置すると、底のゴミを巻き上げて吸水口へ導きやすい

- 流れが直線的にならないよう、反射させる位置を作るのも有効

水槽の“水の道”をイメージするとうまくいくよ〜!水の流れが無い死水域がないようにする事がポイントだね~!

ろ材のメンテナンスは“慎重に・段階的に”

濾過バクテリアは、ろ材の中に棲んでいます。特に生物濾過が安定している水槽では、ろ材の扱いひとつで水質が急変することも。

メンテナンスの基本:

- ウールマットは週1〜2週で交換OK

- リングろ材やセラミックろ材は、1〜2ヶ月に一度、飼育水で軽くすすぐ

- すべてを一度に洗うのはNG!“半分ずつ・交互に”が鉄則

よくある誤解:

「ろ材が茶色くなってきたから全部洗おう!」

→ バクテリアごと洗い流してしまい、水質バランスが崩壊します。

水換えは“濾過のサポート”、フィルターに頼りすぎないのがコツ

どんなに濾過が優秀でも、水換えは完全には代替できません。

硝酸塩やリン酸など、濾過だけでは処理できない物質は、水換えで除去する必要があります。

水換えの目安:

- 通常時は週1回、1/3程度

- 生体数が多い/新規立ち上げ直後は週2回でもOK

水換えとフィルター掃除は分けて行う!

「水換えのついでにフィルターも全部掃除しよう!」というのは、よくあるNG行動。

バクテリアにとっては大災害になります。

水換えとろ材メンテは、最低3日以上あけて行うのが理想です。

酸素供給でバクテリアの働きアップ!

バクテリアの多くは好気性(酸素が必要)なので、水中の溶存酸素が減ると働きが鈍くなります。

特に夏場や過密飼育では、濾過能力があってもアンモニア・亜硝酸が分解されずにトラブルになることも。

酸素を増やす方法:

- 上部フィルターの落水を利用

- エアレーションを併用(エアストーンや水作エイト)

- 水面に適度な波を立てる(水面の水を水槽内に循環させる)

波を立てると水面にある酸素たっぷりの水が水槽内を回っていって、底の方にも行き渡るんだ~!それでお魚達に酸素を送り届けるイメージだよ~!

濾過能力は“設置して終わり”じゃない!

フィルターは、設置して終わりではありません。

「どう水を動かすか」「バクテリアがどう住むか」「それをどう守るか」まで含めて、初めて“濾過が完成”します。

- 水流設計

- ろ材メンテナンス

- 酸素供給

- 水換えとのバランス

この4つがうまく回ると、フィルター本来の力が最大限発揮され、水槽がぐっと安定してきます。

まとめ:最強の濾過は「仕組み」より「使い方」で決まる!

ここまで、水槽における「濾過」の仕組みや各種フィルターの特徴、実際のトラブル例、ろ材の構成や運用の工夫まで、幅広く解説してきました。

改めて、この記事でお伝えしたかったのは――

- 「最強の濾過システム」とは、単に高性能な機材を使うことではない

- 自分の水槽サイズや生体数、飼育スタイルに合った構成を選ぶことが大切

- 濾過の力を引き出すには、水流設計・ろ材の使い方・酸素供給・水換えのタイミングがカギ

- フィルター掃除ひとつにも、正しい知識と配慮が必要

ということです。

たとえば、60cm水槽なら上部で安定しますが、「上部+外部フィルターのハイブリッド構成」で多少生体数が多くなっても安定感抜群。

大型魚を飼うなら「オーバーフロー+流動性濾過+ドライ濾過」で最強。

そして小型水槽では、底面フィルターまたは外掛けやスポンジ、投げ込み式をベースにカスタムすることで十分対応できます。

「最強の濾過」は、誰かのレビューの中にあるのではなく、あなたの水槽の中にある。

そんな気持ちで、今日からフィルターとじっくり付き合ってみてください。

“濾過は水槽の心臓”ってよく言われるけど、それを動かしてるのは飼い主さんなんだよ〜!ちゃんと向き合えば、きっとお魚たちも元気に応えてくれるよ〜

コメント