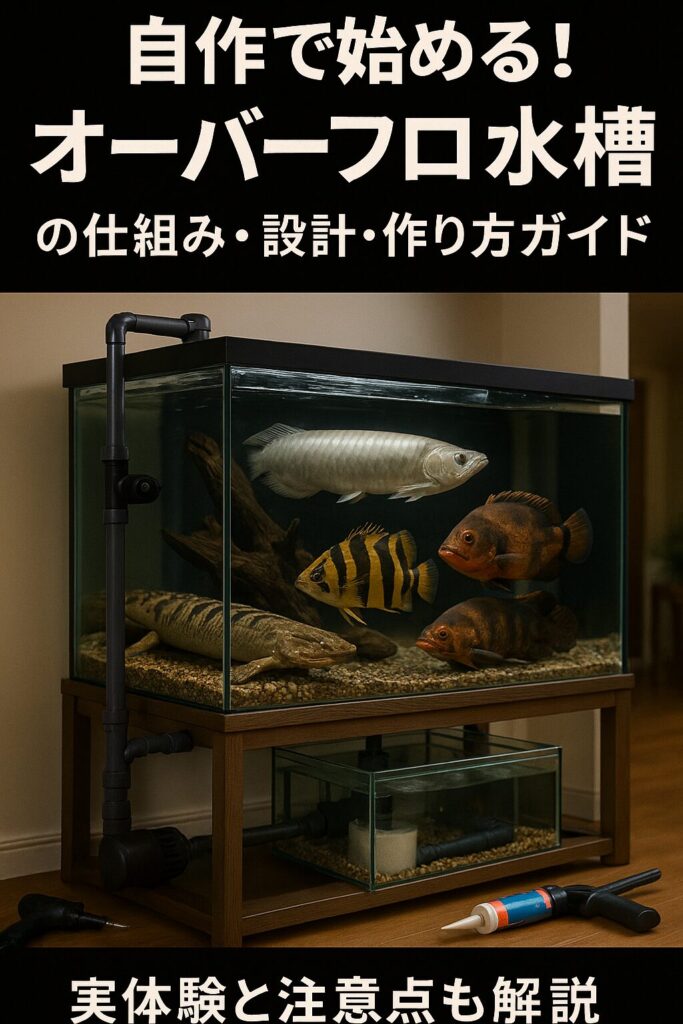

【はじめに】オーバーフロー水槽って何?自作するメリットとは

熱帯魚やアクアリウムの管理において、「オーバーフロー水槽」は非常に優れた濾過能力とメンテナンス性を兼ね備えたシステムです。

しかし、市販のオーバーフロー水槽は高額だったり、設置スペースや配管の都合が合わなかったりと、導入にはハードルがあるのも事実です。

そこで今回は、ガラス、アクリル水槽に穴をあける加工なしでできる、比較的手軽な「オーバーフローの自作方法」を紹介します。

この方法なら、市販の水槽をそのまま活かしながら、下部濾過槽と循環システムを構築することが可能です。

そもそもオーバーフロー水槽とは?

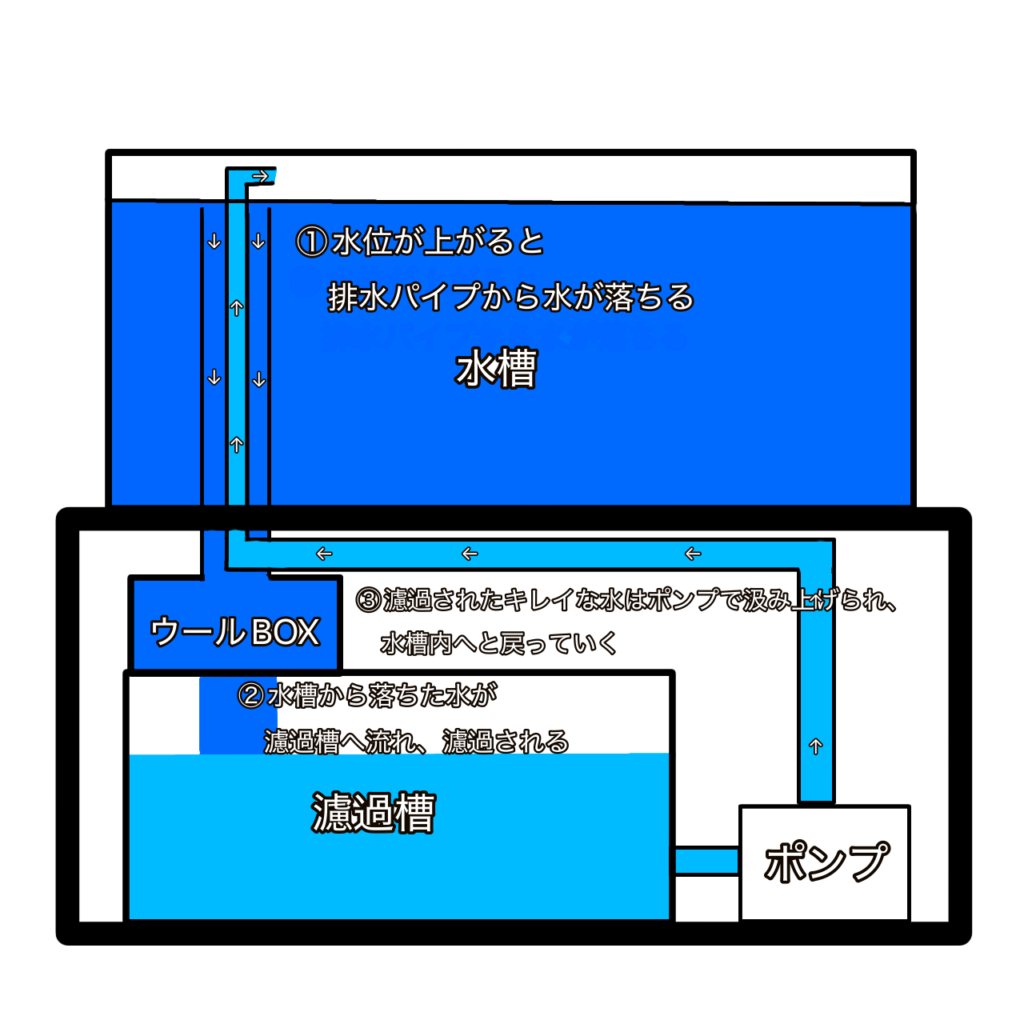

オーバーフロー水槽とは、水槽上部から余分な水を下部の濾過槽に流し、ろ過を行った後で再び水を水槽へ戻す仕組みを持ったシステムのことです。

水量が多くなるため水質が安定しやすく、大型魚や水をよく汚す魚種の飼育にも向いています。

自作の魅力は「コスト削減」と「柔軟性」

オーバーフローを自作する最大のメリットは、コストの大幅削減です。

既製品のオーバーフロー水槽は、90cmサイズでも10万円近くすることがありますが、自作なら水槽は既存のものを流用し、配管・ポンプ・濾過槽などの材料費で済みます。

さらに、「設置場所に合わせたサイズ調整」や「濾過槽の内容をカスタマイズできる柔軟性」も大きな魅力です。

DIYならではの工夫で、自分の飼育スタイルに最適なろ過システムが実現できます。

やっほ〜!たらこフィッシュだよ!

実は今回紹介する方法は、“水槽に穴を開けない”タイプのオーバーフローなんだ〜!

ちょっとした工夫とパーツを組み合わせれば、既存の水槽でも本格的な下部濾過ができちゃうんだよ〜!

オーバーフロー水槽の仕組みと各パーツの役割

オーバーフロー水槽は一見複雑そうに見えますが、構造をしっかり理解すれば自作も可能です。特に「穴あけ加工なし」の方式では、水を自然に落とす工夫と、安全な循環を維持する配管設計がポイントになります。

ここでは、自作オーバーフローの基本的な仕組みと、各パーツの役割を順に解説していきます。

基本の流れ:上から下へ、下から上へ

- 水槽内の水があふれるようにして排出される

- 下部の濾過槽(サンプ)へと水が落ちる

- ろ過された水がポンプによって再び水槽へ戻る

この循環を繰り返すのがオーバーフローの仕組みです。

自作する場合は、水槽に穴を開けずに「オーバーフローボックス」や「マメオーバーフロー」といった装置を使って、水槽のふちから水を引き出す工夫をします。

主な構成パーツと役割

● オーバーフローボックス(またはマメオーバーフロー)

- 水槽から水を引き出すための装置

- サイフォンの原理を使い、水槽上部から水を自然に落とす

- 穴あけ不要で設置可能

- 一時的な空気混入などで止水するリスクがあるため、設置には注意が必要

● 配管(塩ビパイプやホース)

- 水を下部濾過槽に落とすための通路

- サイズは16mm〜25mmが一般的

- 必要に応じてエルボやソケットなどの継手も使用

● 濾過槽(サンプ)

- 落ちてきた水をろ過するための容器

- ウールマット、生物ろ材、仕切り板などを活用し、数段階のろ過を行う

- 市販のトロ舟や衣装ケースを流用する例も多い

● リターンポンプ(揚水ポンプ)

- 濾過後の水を水槽へ戻すためのポンプ

- 水量に合わせて選定。静音性や水圧も重要なポイント

- 万一の空運転や詰まりに備えて設置位置や管理方法に注意する

オーバーフローって、下に置いた“ろ過槽”と水槽が常につながってる感じなんだ〜!

自作の場合は、“どうやって水槽から水を落とすか”が最大のポイントになるよ!

穴をあけないタイプでは、サイフォンの原理を使う装置を使うから、エア抜きと水位の安定が大事なんだ〜!

自作に必要な道具とパーツ一覧

オーバーフロー水槽を自作するには、目的に応じた専用パーツと工具が必要になります。

今回は穴あけ不要の方式を前提として、最低限必要なパーツと、あると便利な道具を実例ベースで紹介していきます。初めての自作でも失敗しにくいよう、選定のポイントもあわせて解説します。

必須パーツ一覧(穴あけ不要タイプ向け)

● オーバーフローボックス or マメオーバーフロー

- 水槽に穴を開けずに外掛けで水を排出する装置

- 「マメオーバーフロー」は省スペースで高性能、信頼性も高い

- 他にも自作のオーバーフローボックス(アクリル・塩ビ製)を使う方法もあるが、初心者は既製品が安心

● 落水用の塩ビパイプまたはホース(内径16〜25mm)

- オーバーフローボックスから濾過槽へ水を落とす配管

- 塩ビパイプは加工性・耐久性が高いが、ホースなら柔軟にレイアウト可能

- 呼び径VP16・VP20が定番サイズ

● リターンポンプ(揚水ポンプ)

- 濾過槽の水を水槽へ戻す

- 静音性・揚程(高さに水を押し上げる力)・流量のバランスが重要

- エーハイム・カミハタRioなどが定番。90cm水槽であれば1000〜2000L/hクラスが目安

● リターン用のホース or 塩ビパイプ(ポンプ〜水槽まで)

- 再び水槽に水を戻すための配管

- 排水と同じく、口径と揚程を意識した選定を

● サンプ(下部濾過槽)

- トロ舟・衣装ケース・アクリルケースなど流用可能

- 水漏れ対策として、側面の高さや素材の強度に注意

- 仕切りを入れてウール→ろ材→ポンプという流れを作ると◎

あると便利な道具・消耗品

| アイテム | 用途・ポイント |

|---|---|

| パイプカッター | 塩ビパイプをまっすぐ切断できる。ホースでも代用可 |

| ホースバンド・結束バンド | 接続部の固定用。緩み防止や水漏れ予防に |

| 耐震ジェルマット | 濾過槽の振動吸収や静音対策に |

| アクリル接着剤 | オリジナルボックスを作る場合に使用 |

| 水準器 | 水槽やサンプの水平を正確に取るため |

| シリコンチューブ | 空気抜きや予備排水ルートとして役立つことも |

最初にそろえる道具はちょっと多いけど、全部ホームセンターや通販で手に入るよ〜!

“マメオーバーフロー”は自作が不安な人に超おすすめ!水槽に穴あけ不要で信頼性も高いんだ〜!

実践!オーバーフロー水槽の自作手順

ここからは、実際にオーバーフロー水槽を自作する手順を具体的に解説していきます。

今回紹介するのは、水槽に穴を開けない方式での構築方法です。マメオーバーフローや外掛け式ボックスを利用し、水槽と下部濾過槽(サンプ)をつなぐ方法です。

手順①:水槽と濾過槽の設置位置を決める

まず最初に、水槽と濾過槽(サンプ)の配置を決めます。

基本は、水槽の真下にサンプを設置する形ですが、水槽台内部に入らない場合は横や隣に置くことも可能です。

この時、重さに耐えられる水槽台かどうかを確認しましょう。

水槽台の中に濾過槽を配置したい場合は、予めオーバーフロー用の水槽台の使用をおすすめします。

重量や内部空間など、濾過槽を配置するように設計されているためストレスなく使えます。

また、サンプの水面は、リターンポンプが無理なく水を吸える高さに設定するのが重要です。

手順②:オーバーフローボックス(マメオーバーフロー)を設置

次に、水槽の縁に「オーバーフローボックス」を設置します。

マメオーバーフローなど既製品を使うと、吸水部がしっかりしていて安全性が高く、サイフォン維持も安定します。

- 水槽のガラス厚に合った固定具を選ぶ

- 内側パイプが水槽内の水位に見合う高さにあるかを確認

- 外側パイプと接続し、水がスムーズに落ちるよう角度やホースの長さを調整

手順③:排水ホース(または塩ビ)を接続し、濾過槽へ誘導

ボックスから落ちる水は、ホースや塩ビパイプでサンプへ導きます。

- なるべく「まっすぐ」「ゆるやかな傾斜」で接続すると水流がスムーズ

- 水跳ね・音対策のために排水先にスポンジやウールマットを敷くのがおすすめ

- エア噛み防止のため、できるだけ空気の巻き込みが少ない構造に

手順④:濾過槽内のろ過構成を組む

濾過槽(サンプ)内には、以下のような構成が一般的です。

- 第1層:物理ろ過(ウールマットなど)

- 第2層:生物ろ過(ろ材:リング・スポンジなど)

- 第3層:ポンプ室

仕切り板で部屋を分けると流れが安定し、メンテナンスもしやすくなります。

ウールボックスやオーバーフロータワーを使えば、より高機能な構成も可能です。

手順⑤:リターンポンプを設置し、水槽へ水を戻す

最後に、濾過された水を再び水槽へ戻すためにリターンポンプを設置します。

- ポンプの流量は、水槽全体の水量の3〜5倍/時が目安

- ポンプからのホースは、水槽内に落ち着いて流れ込むように調整

- 吹き出し口は、水面の動きを見ながら位置や向きを微調整

水を戻すホースの先っぽを水中に沈めすぎると、停電のときに“逆流”してサンプがあふれることもあるんだ〜!

逆流防止弁を付けたり、水面ギリギリの位置にすると安全だよ〜!

手順⑥:テスト運転と漏れ・音のチェック

すべての配管が終わったら、水を入れて通水テストを行います。

- 接続部からの水漏れチェック(特に外掛け部・ホースの差し込み)

- サイフォンが維持できているか(途中で空気が入って止まらないか)

- 水の落ちる音・跳ね返り・泡立ちなどの確認

音が気になる場合は、水落ち部分にウールを敷いたり、水中に落とすように配管を変更するなどで対策可能です。

トラブル事例と対処法|水漏れ・音・目詰まりなど

オーバーフロー水槽の自作はとても魅力的ですが、実際に運用してみると意外なトラブルに直面することもあります。

ここでは、自作オーバーフローでよくあるトラブルと、その対処法・予防策を実体験を交えて紹介します。

トラブル①:サイフォン管への空気混入と水量バランスの崩れ

【状況】

サイフォン式の外掛けオーバーフロー(マメオーバーフローなど)では、空気の混入はほぼ必ず発生するといってよい現象です。

特に管径が太い場合、内部に余分な空間ができ、そこに空気が滞留しやすくなるため、流量が安定せず排水が止まりかけることがあります。

また、サイフォン式では「給水量=排水量」という基本があるため、急に給水量を増やすと排水が追いつかず、あふれてしまう危険もあります。これはポンプの出力を変更したり、ストレーナーの詰まりを掃除した直後などによく起こります。

【対処法】

- サイフォン管はなるべく細く、給水量と釣り合うサイズを選定する(例:VP13や16)

- 給水ポンプの流量は安定した定常運転を維持し、むやみに上げ下げしない

- マメオーバーフローのように自動エア抜き機構がある製品を使用する

- サイフォン管内部は定期的に掃除して、エアや汚れが滞留しないようにする

サイフォン式では、“空気が入る前提”で対策するのが基本だよ〜!

管が太すぎると水の勢いが足りなくて、エアーがどんどん溜まってくるんだ…。

安定した給水と、サイズの合った配管でコントロールしよう〜!

トラブル②:排水音・水跳ね音が大きい

【状況】

水が下部濾過槽に落ちる際に、「ボコッ」「チャポチャポ」という音が気になる場合があります。特に寝室など静かな部屋ではストレスになりがち。

【対処法】

- 排水ホースの出口にウールマットやスポンジをかませる

- 排水ホースを水中までしっかり沈めて落水音を軽減する

- サンプにフタをかける・防音マットを敷くのも効果的

トラブル③:水漏れ(ホース接続部・濾過槽まわり)

【状況】

ホースバンドが緩んでいたり、塩ビパイプの接着が甘かったりすると、じわじわと水が漏れて床が濡れる事態に…。

【対処法】

- すべての接続部にホースバンドやシールテープをしっかり使う

- 濾過槽周りには防水マットやタオルなどを敷いておくと安心

- 初期段階で一晩テスト運転し、問題がないか時間をかけて確認

トラブル④:目詰まりによる流量低下

【状況】

ウールマットやスポンジが汚れで詰まり、水の流れが悪くなることがあります。

放置するとオーバーフローが機能しなくなり、水槽の水位が上昇してあふれる危険も。

【対処法】

- ウールマットはこまめに交換(週1〜2回目安)

- 生物ろ材は軽く水洗い程度で汚れを落とす(※カルキ抜きした水で)

- ウールボックスを使って目詰まりを簡単に確認できる構造にしておくと便利

トラブル⑤:逆流によるサンプあふれ

【状況】

停電やポンプの故障で揚水が止まると、水槽からリターン配管を通じて逆流してサンプがあふれることがあります。

【対処法】

- リターンホースの先端を水面より上ギリギリの高さに設置

- 逆流防止弁(チェックバルブ)を使用する

- サンプの容量を「最大逆流量」も見込んで設計しておく

このように、自作オーバーフローは少しの油断で思わぬトラブルが発生することもありますが、事前に理解して備えることでリスクを大幅に減らすことができます。

設置場所と床補強の重要性|大型水槽なら必読

オーバーフロー水槽を自作する際に意外と見落とされがちなのが、「設置場所の強度」と「床補強の必要性」です。特に90cm以上の水槽+下部濾過槽の組み合わせになると、水・器材の総重量が200kgを軽く超えることも珍しくありません。

設置する床の構造によっては、たわみ・沈み込み・振動による騒音など、さまざまな問題が起きるリスクがあります。

水槽とサンプの総重量はどれくらい?

以下は、あくまで目安ですが、90cm水槽+60cmサンプを組み合わせた場合の例です:

| 項目 | 重量(目安) |

|---|---|

| 水槽本体 | 約15〜20kg(ガラス製) |

| 水槽の水 | 約150L → 約150kg |

| サンプ | 約5〜10kg(材質による) |

| サンプの水 | 約30L → 約30kg |

| ろ材・機材類 | 約10〜20kg |

| 合計 | 210〜230kg前後 |

これに水槽台の重さまで加わると、トータルで250kgを超える場合もあります。

木造住宅の2階以上は要注意

特に注意すべきは、木造住宅の2階以上に設置するケースです。

一般的な住宅の床は、180〜200kg/㎡程度の耐荷重しか設計されていないことが多く、集中荷重がかかる水槽のような重い設備には向いていません。

実際に筆者も、以前120cmオーバーフロー水槽を設置したところ、1年ほどで沈み込みが気になるようになり、慌てて対策をした経験があります。

安心して設置するためのチェックポイント

以下のような工夫・対策を事前に検討しましょう:

- なるべく1階の柱の近く(四隅や壁際)に設置する

- 水槽台の底面が全面で荷重を支える構造になっているか確認する(脚だけで支える台は不安定)

- 合板や鉄板などを床面よりもかなりオーバーサイズで水槽台と床の間に配置し、力を分散させる

- 不安な場合は、建築士や工務店に床の強度を相談するのもひとつの手です

水槽って“水の重さ”だけで考えがちだけど、台と機材も含めたら本当に重たいんだよ〜!

とくに2階に置くときは、“床の構造”にも目を向けて、安全に楽しもうね〜!

自作オーバーフローにおすすめのアイテム紹介

オーバーフロー水槽の自作において、選ぶアイテムの質が仕上がりやトラブルの少なさに直結します。

ここでは、実際に使用者の評価が高く、信頼性のあるおすすめアイテムをカテゴリごとに紹介します。初心者の方でも扱いやすく、後悔しにくい定番品を厳選しています。

オーバーフローボックス:マメデザイン「マメオーバーフロー」

- 穴あけ不要で設置可能なサイフォン式外掛けオーバーフロー

- 自動エア抜き機構があり、サイフォンの維持が安定

- コンパクトで美観を損ねず、90cm水槽まで対応可

- 初心者にも扱いやすく、「とりあえず一式揃えたい」人に最適

※60cm以下の水槽には不向き。大型水槽にはやや排水能力が足りない場合あり

リターンポンプ:カミハタ「Rio+」シリーズ

- 種類が豊富で、用途に合わせた出力が選べる

- 静音性と耐久性が高く、特にRio+2100〜3100は90cm〜120cm水槽に最適

- パーツ単位でのメンテや交換がしやすく長く使える

- 濾過槽に穴あけ加工が必要ない

他の選択肢として、エーハイム「コンパクトオン」や、本格派ならレイシー製も◎

サンプ・濾過槽:衣装ケース

- 本来は収納用だが、濾過槽としての使用者多数

- 安価で耐久性があり、加工も容易

- 高さがあるため水跳ねを防ぎやすい

使用時は防振マットや水はね対策を追加しよう。アクリル製サンプもカスタム性が高くて人気

ろ材関連:バイオボール+ウールマット+サンゴ or 軽石(代用可)

- バイオボールはサンプ内で非常に扱いやすく、通水性と酸素供給能力に優れる。洗って繰り返し使えるため経済的

- 物理ろ過には厚手のウールマットを組み合わせると、目詰まりを減らしつつ、ろ材への汚れ到達を防ぐ

- pHの維持や弱アルカリ性の安定化が目的であれば、サンゴ砂を目の細かいネットに入れて追加する方法もある(特に古代魚・汽水魚向け)

※費用を抑えたい人向けには「園芸用の軽石」も代用可能。

粒が大きく通水性があり、表面積も比較的広いため、バクテリアの定着も見込める。

ただし、粉っぽいものはしっかり洗浄してから使用しよう。

バイオボールは軽くて詰まりにくくて、サンプろ過にぴったりだよ〜!

サンゴ砂は“水質安定のおまじない”みたいな存在だし、軽石はコスパ重視派にはうれしい選択肢だね〜!

接続パーツ類:塩ビ管VP13/16/20、ホースバンド、シリコンチューブ

- 排水はVP13〜16で十分な場合が多い

- ホース接続部には必ずバンド固定を。水漏れ対策は必須

- シリコンチューブは逆流防止弁やエア抜きに便利

パーツ選びで迷ったら、“信頼されてる定番品”を選ぶのが安心だよ〜!

とくにポンプやオーバーフロー装置は“トラブル防止の要”だから、ケチっちゃダメ〜!

まとめ|自作オーバーフローはDIYの楽しさと工夫の積み重ね

オーバーフロー水槽の自作は、最初こそ構造の理解や機材の準備に手間がかかるものの、一度組み上げれば高い濾過能力とメンテナンス性を手に入れられる、非常に魅力的なシステムです。

特に今回紹介した「穴あけ加工なし」の方法は、既存の水槽をそのまま活かせるため、導入コストを抑えつつ本格的なオーバーフローを体験できる手段として、多くのアクアリストに支持されています。

自作の魅力は「学び」と「安心感」

自分で設計して配管し、水の流れを制御するという経験は、単なる濾過装置の導入にとどまらず、水質管理やトラブル対処の力を確実に高めてくれます。

また、既製品では得られない「自分のスタイルに合わせたカスタマイズ」や、「トラブル時に自分で構造を理解して直せる安心感」も、DIYの大きな魅力です。

最後に:失敗も楽しもう!

もちろん、自作には水漏れ・逆流・音などのリスクもあります。しかしそれらは、事前の設計と運用でほとんど回避できるものです。

そしてなにより、「どうすればもっと静かになるか」「どうすればメンテしやすくなるか」など、工夫の余地があること自体が楽しいのです。

はじめてのオーバーフロー、ちょっと不安なこともあると思うけど…

“わかって組む”っていう経験は、アクアリウムの幅をめっちゃ広げてくれるよ〜!

ぜひ自作チャレンジしてみてね〜!

コメント