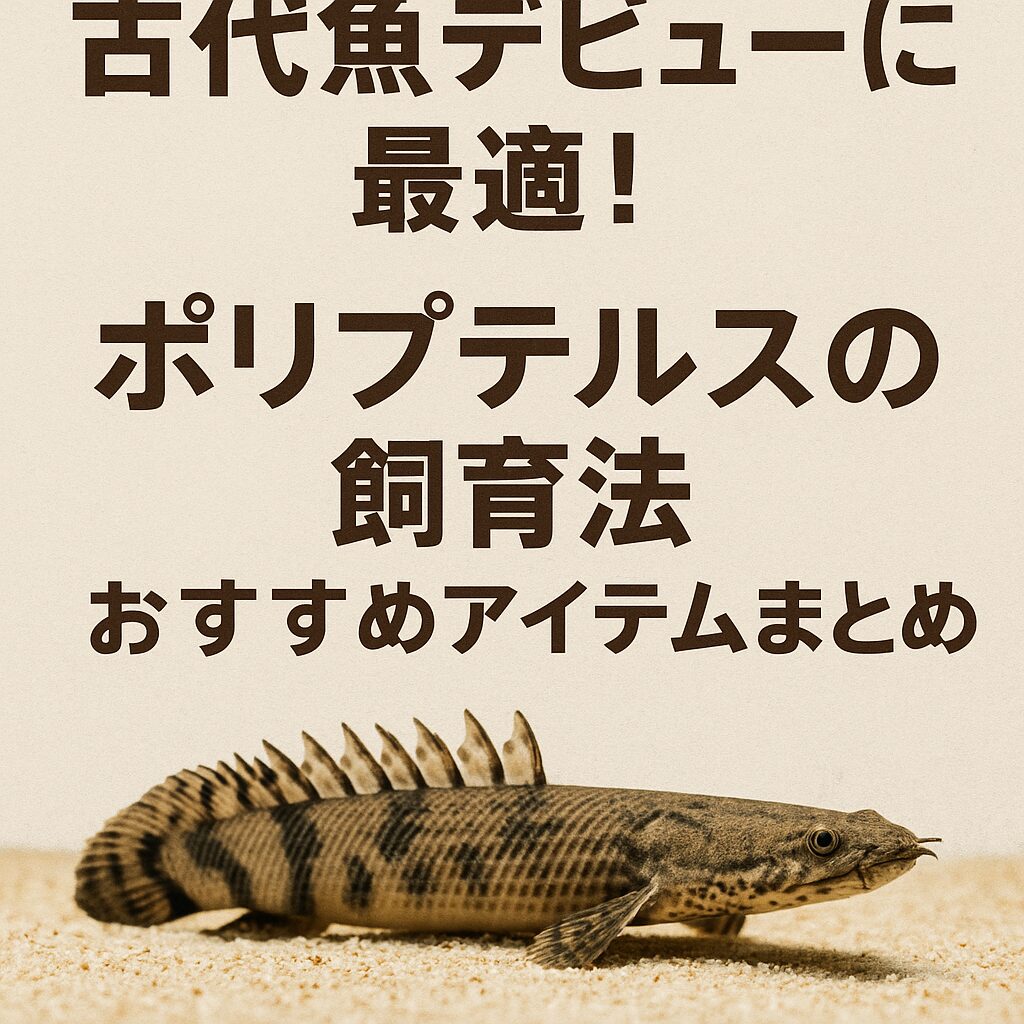

初めに|恐竜みたいな魚?ポリプテルスの魅力とは

ポリプテルスは、そのゴツゴツとした身体と背中のトゲトゲとした背鰭(せびれ)、そして獰猛そうな顔つきが特徴の古代魚です。まるで小さな恐竜のようなビジュアルに惹かれて、アクアリウムに導入する人が増えてきています。

特に人気があるのは、「ポリプテルス・セネガルス」や「エンドリケリー」といった種類。小型水槽からスタートできる種もあり、見た目に反しておとなしい性格の個体も多いため、「古代魚デビュー」にも向いている存在と言えるでしょう。

ただし、どんな魚にも共通しますが、ポリプテルスには大型魚特有の飼育上の注意点やトラブルもあります。たとえば水槽からの飛び出し事故や、混泳魚との捕食トラブル、水質悪化に弱い点などが挙げられます。

ポリプテルスって、見た目がワイルドでカッコいいから一目惚れしちゃう人も多いんだ〜!でもね、どの種類も最終的にはけっこう大きくなるし、しっかり準備してからお迎えした方がいいよ〜!

このページでは、そんなポリプテルスの魅力と共に、実際に飼育して気づいたポイントや、ありがちなトラブル・対策方法も含めて詳しく解説していきます。

「いつかは古代魚を飼ってみたい…」

そんな憧れを持っている方の、第一歩になれば幸いです。

種類によって全然違う!代表的なポリプテルスの種類と特徴

ポリプテルス属には20種類以上が存在し、種ごとに大きさ、性格、模様が大きく異なります。どれも古代魚らしい姿をしていますが、初心者向けの種類もあれば、飼育に慣れた中級者以上向けの種類もあります。

ここでは代表的なポリプテルスの種類を、サイズ・性格・価格帯・飼いやすさを基準に紹介します。

■ ポリプテルス・セネガルス(セネガルス・ビキール)

最もポピュラーな種類で、「入門用ポリプテルス」として広く知られています。体長は最大でも30cmほど。比較的おとなしく、人工飼料にもすぐ慣れてくれます。

・体長:約20〜30cm

・性格:温和で混泳しやすい

・価格:1,000〜2,000円前後

・ポイント:人工餌を食べてくれる個体が多く、丈夫。小型水槽からでも始めやすい。

セネガルスは初心者にもおすすめの種類だよ〜!小さめだけど、恐竜みたいなシルエットはしっかり楽しめるんだ〜!

■ ポリプテルス・エンドリケリー

ポリプテルスの中でも最大級のサイズを誇る種類。全長は50〜60cmを超えることもあり、成長スピードも速いです。太く力強い体型で人気ですが、水槽やフィルターのスペックを間違えるとすぐに限界がきます。

・体長:50〜70cm

・性格:やや荒め。混泳は注意が必要

・価格:3,000〜20,000円(サイズや模様で差がある)

・ポイント:見応え抜群!でも将来の水槽サイズを見越した計画が必須。

■ ポリプテルス・デルヘッジィ

美しいバンド模様が特徴的で、「オルナティピンニス」と混同されることもあります。性格は温和な個体が多く、セネガルスに次いで人気のある中型種です。

・体長:約30〜40cm

・性格:おとなしいが個体差あり

・価格:2,000〜4,000円

・ポイント:模様が美しく、観賞価値も高い。飼育難易度は中程度。

■ ポリプテルス・ビキール・ビキール(ショート・ワイルド含む)

「ビキール」の中でも、最も原種に近く、ワイルド個体の存在感は別格。非常に大きくなり、最大で70cm以上に達することも。迫力重視の愛好家向けです。

・体長:60〜70cm以上

・性格:落ち着いているが、大型魚ゆえ注意

・価格:15,000円〜数十万円(ワイルド・ショート個体は高騰)

・ポイント:水槽環境のスペース・濾過・給餌管理など、上級者向け。

■ ポリプテルス・パルマス(パルマス・ポーリーなど)

比較的小型で、模様も美しいことから女性にも人気のある種類。体長は30cm前後で止まる個体も多く、人工飼料にも慣れやすい傾向があります。

・体長:約25〜35cm

・性格:おとなしい

・価格:2,000〜5,000円

・ポイント:模様の変化が個体によって異なり、コレクション性が高い。

このように、ポリプテルスは「どの種類を選ぶか」で飼育環境が大きく変わる魚種です。初心者であればセネガルスやパルマスあたりからスタートし、徐々に他の種類にステップアップしていくのがおすすめです。

■ ポリプテルスの“鱗”に注目!ガノイン鱗の構造と利点

すべてのポリプテルスに共通する特徴として見逃せないのが、体を覆う「ガノイン鱗(ガノイドスケール)」です。

これは古代魚に特有の、非常に硬くて光沢のある鱗で、現代の魚ではほとんど見られない構造です。

この鱗には、飼育面で以下のようなメリットがあります:

- 傷や衝突に強いため、他魚やレイアウトと接触してもトラブルが少ない

- 病原菌の侵入を防ぐ力が強く、比較的病気にかかりにくい

- 光の角度によって金属のような光沢を放ち、観賞価値が高い

とくにエンドリケリーやビキールといった大型種では、まさに“鎧をまとった魚”のような存在感があります。

ガノイン鱗って、古代魚ならではの進化の証なんだ〜!丈夫で病気に強くて、しかもかっこいい!飼育者にとってはすごくありがたいポイントだよ〜!

ポリプテルス飼育に必要な水槽と設備|フタ・ろ過・底床の選び方

ポリプテルスはその見た目に反して繊細な面もある古代魚です。健康に長く飼育するためには、水槽サイズやフタ、濾過システム、底床などの設備選びが極めて重要になります。

ここでは、実際の飼育経験やトラブル事例も交えながら、設備の選び方を詳しく解説します。

■ 水槽サイズは“成長後”を見越して選ぶのが基本

ポリプテルスの中でもエンドリケリーやビキール系は成魚になると60〜70cmに達することもあります。そのため、水槽は最低でも120cm規格以上が必要です。

- エンドリケリー・ビキール → 120cm水槽以上(奥行45cm以上が望ましい)

- 素材はアクリル製が推奨:ガラスより軽くて衝撃に強いため、大型魚の突進や暴れにも安心です

狭い水槽に長期間閉じ込めると、成長不良・ストレス行動・泳ぎの異常などのリスクがあります。

“60cm水槽で飼える”っていうネット情報は、セネガルスとか小型種の話だよ〜!エンドリやビキールは、最初から大きめ水槽が正解なんだ〜!

■ フタは必須!重りや固定具で“完全密閉”が原則

ポリプテルスはジャンプ力が強く、夜間にいきなり飛び出す事故が非常に多いです。

そのため、フタは必ず設置し、さらに重りを乗せるか、固定する工夫が必要です。

- ガラスフタにレンガやステンレス板を載せて落下防止

- アロワナや古代魚用の水槽にはボルト止め式の専用フタもあり、安全性が高い

たとえ少しの隙間でも、コードの出口などから飛び出して死亡する事例が多くあります。

■ ろ過フィルターは「上部」または「オーバーフロー」が鉄板

ポリプテルスは肉食傾向が強く、排泄量も多いため、強力なろ過能力が不可欠です。

- 上部フィルター:水面の酸素供給力もあり、濾過能力・メンテ性ともに高い。コストパフォーマンス◎

- オーバーフロー水槽:水量を多く保て、ろ過槽容量も確保できるため、大型古代魚との相性が抜群

外部フィルターも使えますが、吐出口の詰まりや酸欠リスクがあるため、肉食魚水槽には上部やオーバーフローの方が安定します。

■ 底床は“無し”が基本|演出するならブラック系がおすすめ

ポリプテルス水槽では、底床は敷かない「ベアタンクスタイル」が推奨されています。理由は以下の通りです:

- 掃除がしやすい

- 餌の食べ残しを確認しやすく、水質悪化を防げる

- フンの量が多いため、底に汚れが溜まりやすい

ただし、見た目を重視する場合は、「底面が黒色の水槽」や、以下のような砂が定番です。

- ガーネットサンド:目が細かく、水中で舞いにくい

- ブラックホールサンド:黒くて高級感のある底床素材

底床を敷く場合でも、石や流木などで隠れ家をつくるレイアウトは避けた方が安全です。ポリプテルスは狭い隙間に入り込んで抜けられなくなる事故が起きやすいためです。

■ 水温は高めを維持|成長・代謝に影響

ポリプテルスの適温は24〜28℃とされていますが、やや高めの27〜28℃前後の方が代謝が良く、成長もスムーズになります。

逆に温度が低すぎると:

- 消化不良や代謝不良を起こしやすい

- 免疫力が下がり、白点病やカラムナリス病などにかかりやすくなる

ヒーターは必須であり、以下の点も重要です:

- 150W〜300Wのサーモスタット付きヒーターを選ぶ

- ヒーターカバーを必ず装着(火傷やケガを防止)

大型水槽では、2本設置してリスクを分散するのも有効です。

このように、ポリプテルス飼育には見た目以上に「設備の正確な選定」が重要です。特にフタの固定・ろ過の強化・底床の扱いについては、初心者がつまずきやすいポイントなので、飼育前にしっかりと準備を整えましょう。

混泳も楽しめる!ポリプテルスは古代魚の中でも混泳成功しやすい種類

ポリプテルスはその迫力ある姿と古代魚らしいワイルドな魅力が特徴ですが、実は古代魚の中では比較的混泳に向いている種類としても知られています。

もちろん、いくつかの注意点はありますが、基本を押さえれば中型〜大型の熱帯魚との混泳が成功しやすく、単独飼育にこだわらなくても良い魚なのです。

ここでは、混泳がうまくいくポイントや注意点、飼育者が実際に体験したトラブル事例なども含めて詳しく解説していきます。

■ 混泳しやすい魚の特徴とは?中〜上層を泳ぐ魚が相性抜群!

ポリプテルスは水槽の底層をゆっくりと泳ぐ魚で、急に他魚を攻撃するような性格ではありません。むしろ、自分より活発な魚にちょっかいを出されるとストレスを感じやすいタイプです。

そのため、以下のような条件を満たす魚であれば、混泳がうまくいくことが多いです:

- 泳ぐ層が中〜上層にあること

- サイズがポリプテルスと近いか、それ以上であること

- 攻撃性がそこまで強くないこと

実際に混泳に成功しやすい魚種としては、次のような例があります:

- ナイフフィッシュ(ブラックゴースト・ロイヤルナイフなど)

- ダトニオ(シアメンシスなど)

- オスカー(サイズに注意)

- コロソマ(温和でサイズが合えば問題なし)

- パロットファイヤーや大型プレコ類

- シルバーアロワナやアジアアロワナ

泳ぐ層が違えば縄張りもバッティングせず、お互い干渉せずに棲み分けることができるため、意外と落ち着いた水槽になります。

ポリプテルスは底層担当だから、中層〜上層を泳ぐお魚と“立体的な混泳”が楽しめるんだ〜!動きも分散して水槽がにぎやかになるよ〜!

■ 混泳で注意したいポイント|口に入るサイズの魚はNG!

温和なイメージのあるポリプテルスですが、肉食魚であることを忘れてはいけません。

「普段は大人しいのに、気づいたらいなくなってた…」というのは、混泳初心者がよく経験するトラブルです。

とくに注意したいのは次のような魚:

- ネオンテトラやグッピーなど、明らかに小さすぎる魚

- オトシンクルスや小型のコリドラスなどの底物

- 稚魚や若魚のアロワナ(※サイズ差が大きいとポリプに食べられる)

ポリプテルスは、「口に入るサイズのものはすべて餌として認識してしまう」という性質があります。

たとえアロワナのような大型魚であっても、幼魚のうちは捕食されるケースがあります。

■ ポリプテルス同士の混泳は?

ポリプテルス同士の混泳は比較的うまくいきやすいですが、以下の点に注意が必要です。

- サイズ差が大きい場合は、小さい方がいじめられることがある

- 餌の取り合いで小競り合いになる場合がある

- 隠れ家の取り合いがトラブルの原因になることも

同種混泳を行う場合は、サイズを揃え、水槽内に複数の隠れ家を設置するなどの工夫が大切です。

とくにビキールやエンドリケリーなどの大型種同士は、空間を広く取り、ストレスの少ない環境づくりを意識しましょう。

■ 混泳成功のための工夫ポイント

- 十分な水槽サイズを確保する(最低でも120cm)

- 給餌は複数箇所で分けて落とす(争いを避ける)

- 水槽内に“視線を遮るレイアウト”を作る

- 夜間の行動に注意し、導入初期は観察をこまめに行う

混泳成功の秘訣は、「同じ水槽で同居できる条件を満たしているか」を見極めることです。大きすぎず、小さすぎず、動きの質が違う魚との混泳が安定しやすいといえます。

ポリプテルスは単独飼育ももちろん魅力的ですが、同等サイズの中・上層魚との組み合わせなら混泳も十分楽しめる魚種です。

「混泳不可の古代魚が多い中で、比較的柔軟な性格と泳層」がポリプテルスの魅力のひとつ。

設備と魚の相性に気をつけながら、にぎやかで立体的な古代魚水槽を作ってみてはいかがでしょうか。

エサと給餌のコツ|人工飼料でも大丈夫?餌付けと食べ残し対策

ポリプテルスは肉食性の古代魚で、本来は小魚などを捕食して生きる魚です。

ワイルドな見た目に反して人工飼料にもよく慣れる種類ではありますが、成長段階や混泳環境によっては、餌の選び方で成長スピードや健康状態に大きな差が出ることもあります。

ここでは、ポリプテルスの餌の基本から人工餌への切り替え、食べ残しへの対策まで、実際の飼育現場の視点から解説します。

■ 本来は小魚食|冷凍餌や肉類も食べる雑食寄りの肉食魚

野生のポリプテルスは、小魚・甲殻類・昆虫などを捕食する習性があります。飼育下でも、小赤(小さな金魚)やメダカなどを与えるとすぐに反応します。

生き餌以外にも以下のような餌が使われます:

- 冷凍ワカサギ:栄養価が高く、食いつき抜群の定番冷凍餌

- 牛ハツ(加熱済):高タンパクで脂肪分が少なく、成長期の個体に効果的

- 冷凍赤虫・クリル:導入初期の餌付けにも使える

ただし、生き餌は寄生虫や細菌のリスクがあるため、トリートメントや加熱処理を行ったものを使用しましょう。

■ 人工餌は早めの餌付けが理想|慣れやすい種類

ポリプテルスは、肉食魚としては比較的人工飼料に餌付きやすい種類です。

そのため、飼育初期の段階から人工餌を見せていくと、数日〜数週間で慣れてくれる個体が多いです。

人工餌で最も定番なのがこちら:

- キョーリン ひかりクレスト キャット

→ 高タンパクで沈下性。サイズや形状もポリプテルスに合っている

→ 成魚まで使い続けられる定番フード

餌付けのコツは、冷凍赤虫や小赤と並行しながら、人工餌を少しずつ混ぜていくこと。

最初は餌だと認識しませんが、匂いの強い餌と一緒に与えることで自然に慣れていきます。

キャットって、古代魚飼ってる人ならみんな知ってる定番フードなんだ〜!最初は食べてくれなくても、あきらめずに混ぜて慣らすのがコツだよ〜!

■ 成長期は“漬け込み式”で一気に育てる方法も

ポリプテルスを他の古代魚や肉食魚と混泳させている場合、成長期には“メダカ漬け”や“小赤漬け”という方法でガンガン餌を与えて育てるケースがよくあります。

- メダカ漬け:複数匹を常に水槽に入れておく方法。狩猟本能を刺激して食欲アップ

- 小赤漬け:栄養価も高く、1日中食べたいだけ食べることで一気に体格がつく

このような「生き餌中心」の期間を設けたあと、人工餌へ移行することで、餌付きもスムーズで成長効率も良くなるのです。

■ 食べ残し対策|水質悪化を防ぐ工夫

ポリプテルスはゆっくり餌を探す習性があるため、食べ残しが多くなりがちです。特に人工餌に慣れていない初期は注意が必要です。

対策方法としては:

- 夜間〜暗めの照明下で給餌する(本来の活動時間に合わせる)

- 餌の量は少なめに、2〜3回に分けて与える

- 同じ場所に餌を落とすことで、餌場を覚えさせる

- ベアタンクまたは黒い底面水槽で餌が見えやすくなる

なお、餌を細かく砕いて与えると、視認しやすく吸い込みやすくなります。

ポリプテルスは「肉食魚=生き餌オンリー」と思われがちですが、実は人工飼料に非常に馴染みやすく、工夫次第で長期的な健康管理がしやすい魚です。

餌付けの段階をうまく乗り越えれば、餌の確保も管理もグッと楽になりますよ。

病気・ケガ・トラブル実例集|ヒレ裂け・白点病・飛び出し事故など

ポリプテルスは丈夫で飼いやすい魚種として知られていますが、それでも特有の病気や物理的なトラブルに注意が必要です。特に成魚になってからも事故が起きやすく、見落としがちなのがケガや飛び出し。

ここでは、実際に起きやすい病気・ケガ・飼育トラブルの実例と、その予防策・対処法を実体験ベースで解説していきます。

■ ヒレ裂け・体表のケガ|レイアウトや混泳が原因になることも

ポリプテルスは、ガラス面や装飾物に体を擦りながら泳ぐ習性があります。特に「狭いレイアウト」や「尖った流木・岩」などがある場合、ヒレや腹部を傷つけてしまうことがよくあります。

また、混泳魚からヒレをかじられて裂けてしまうケースも少なくありません。

対策:

- 装飾物の角をヤスリで削る or 柔らかい素材を使う

- 十分な遊泳スペースと見通しのよいレイアウトにする

- ケガをしたら単独でトリートメントし、自然回復を促す

軽度のヒレ裂けであれば、水質管理を徹底することで自然に再生します。

■ 白点病|温度差や導入初期に要注意

白点病は多くの熱帯魚に見られる病気ですが、ポリプテルスも例外ではありません。 特に冬場や導入初期の「水温の急変」「ストレス」「水質の急変」で発症することがあります。

初期症状は体表やヒレに白い小さな斑点がポツポツと浮かぶように出るのが特徴です。

対策:

- 日頃から水温は26〜28℃のやや高めを安定維持

- 白点が見られたら、水温を30℃前後に上げてメチレンブルーなどで薬浴

- 原因がストレスの場合、レイアウトや混泳環境の見直しも重要

白点病は“寒暖差に弱い”って感じかも〜!冬場のヒーター不調とか、水換えで冷たい水を入れた直後に出やすいから気をつけてね〜!

■ 飛び出し事故|しっかりフタをしていても油断できない

ポリプテルス飼育で最も多い致命的な事故が「飛び出し」です。

特に注意すべきタイミングは以下のようなとき:

- 夜間〜早朝の時間帯(最も活発になる)

- 導入初期や水換え直後(ストレスで暴れる)

- 突然の音や振動(反射的にジャンプ)

フタをしていても、コードの通し穴やわずかな隙間から飛び出すことがあり、朝起きたら床で干からびていた…という声も。

対策:

- フタは必ず設置し、重りや固定具で“密閉”に近い状態を作る

- アロワナ水槽のようなボルト固定式のフタ付き水槽を使用するのも安心

- 蓋の隙間(コード穴など)にはウレタンやテープで封をするのも効果的

■ その他のトラブル|フン詰まりや浮き袋障害など

まれにですが、人工餌や冷凍ワカサギなどを過剰に食べたあとに消化不良やフン詰まりを起こすことがあります。

また、激しく泳いだあとに浮力バランスを崩し、「体が斜めになる」「水面に浮いたままになる」などの浮き袋トラブルも。

対策:

- 高タンパク餌ばかりにならないよう、餌の量や種類をローテーション

- 消化促進に効果的な絶食期間(1〜2日)を設けて腸を休ませる

- 斜め泳ぎや浮きが改善しない場合は、早めのトリートメント水槽移動を検討

ポリプテルスは見た目に反して繊細な面もある魚です。特に“事故で命を落とすリスク”が病気よりも高いという点は、他の熱帯魚と大きく異なるポイントです。

日々の観察と、水質・温度・設備の見直しが「長期飼育のカギ」になります。

成長と寿命のリアル|“小型水槽で飼える”は本当?

SNSやショップの展示などで「可愛い!」「小さくて飼いやすそう!」と感じることもあるポリプテルス。

特にセネガルスなどの小型種を見て「60cm水槽でOK」と言われることもありますが——はっきり言って、それは誤解です。

小型種であればしばらく飼育できると思いますが、90cm水槽にした方が良い育ち方をします。

中型以上のポリプテルスは小型水槽では絶対に飼育できません。

■ 成長スピードは想像以上に早い

ポリプテルスは種類にもよりますが、1年で10〜20cm、2〜3年で30cm以上に達する個体も珍しくありません。

とくにエンドリケリーやビキールなどの大型種は、最終的に60〜70cm級になることもあり、90cm水槽ですら手狭になるほどの迫力を見せます。

「買ったときは10cmだったから…」と60cm規格水槽でスタートしても、半年後にはすでにスペース不足。

十分な遊泳スペースがないと、以下のような問題が起きます:

- 常にガラス面にぶつかり、ヒレ裂けや体表の擦り傷が増える

- ストレスで動かなくなり、拒食・病気のリスクが上がる

- 成長が不自然に止まり、骨格異常や消化器障害が出る

“成長してから大きい水槽に引っ越せばいい”って思うかもだけど、ストレスが溜まったり体調崩しちゃうこともあるから、最初から余裕のある水槽で飼うのがベストなんだ〜!

■ 小型水槽での飼育は事故の元

小型水槽では、水量が少ないことによって以下のようなリスクも高まります:

- 水温変動が激しくなり、白点病やカラムナリス病の誘発につながる

- 餌の食べ残しが水質を急激に悪化させ、アンモニア中毒を起こしやすい

- フィルターのスペースや酸素供給量が足りず、酸欠→浮き袋障害になることも

さらに、小型水槽ほど蓋が軽く、飛び出し事故の確率も高いという傾向があります。

■ 推奨水槽サイズとレイアウト例(奥行重視)

| 種類 | 推奨最小水槽サイズ | 推奨素材 | 成長後の目安 |

|---|---|---|---|

| セネガルス/パルマス | 60×45×45cm以上(奥行45cm以上) | ガラスorアクリル | 最終30cm級 |

| エンドリケリー/ビキール | 120×60×45cm以上(奥行60cm以上) | アクリル推奨 | 最終50〜70cm級 |

奥行30cmでは、ポリプテルスの旋回がしづらくなり、泳ぎの姿勢や骨格に影響が出る場合があります。特に終生飼育を考えるなら奥行き60cm以上は必須です。

また、ろ過は上部またはオーバーフロー式、フタは重量orボルト止め仕様が必要条件となります。

■ 寿命は10年以上|長期飼育を前提に設計すべき

ポリプテルスは適切な環境であれば10年以上の寿命を持つ魚です。つまり、“今の水槽サイズで3年持てばいい”という考えでは通用しない魚種でもあります。

将来的な買い替えの手間や、魚の健康面を考えると、初期投資として大きめの水槽を用意する方が結果的に安心かつコストも抑えられるでしょう。

ポリプテルスは、コンパクトに見えるからといって小型水槽で飼える魚ではありません。

その成長力と寿命、そして古代魚としての本来の姿を楽しむためにも、最初から“余裕ある設計”を心がけることが何より大切です。

おすすめアイテム|ポリプテルス飼育で役立つ実用品を厳選紹介!

ポリプテルスを安全かつ快適に飼育するためには、見た目だけでなく実用性に優れたアイテム選びが欠かせません。ここでは、実際の飼育現場でも活躍しているおすすめアイテムをカテゴリ別に紹介します。

「どれを選べばいいかわからない…」という初心者の方にもわかりやすく、必要性と理由を明確にしながらご案内していきます。

■ フィルター|パワフルな上部式 or オーバーフローが安心

ポリプテルスは肉食魚で排泄量が多く、高いろ過能力と酸素供給が必要です。

おすすめは以下の2タイプ:

- 上部フィルター(例:コトブキ パワーボックスSV900Xなど)

→ 酸素供給・ろ過力ともに高く、掃除もしやすい定番構成。 - オーバーフロー+サンプ濾過

→ 大型水槽にはオーバーフロー濾過が基本。水量を確保できるので水質も安定します。

“オーバーフローって難しそう…”って思ってる人には、マメオーバーフローって製品がすごくおすすめだよ〜!加工なしで簡単に導入できちゃうんだ〜!

■ コーナーカバー|給排水やエアチューブの保護・隠蔽に便利!

水槽内の配線類や吸水パイプがポリプテルスの体に擦れる事故やケガの原因になることもあります。

そんなときに便利なのが「コーナーカバー(カミハタ、GEXなど)」。

- 見た目がスッキリして水槽が美しくなる

- 吸水パイプやヒーターコードを隠して保護できる

- ポリプが接触しても安全性が高まる

中〜大型魚の動線に配慮した設置ができるアイテムです。

■ プロホース|底面掃除のマストアイテム!

ポリプテルス水槽では食べ残しやフンが多く、定期的な底面掃除は必須です。

手軽で確実なメンテナンス道具として定番なのが「プロホース(カミハタ)」。

- 太めのホースで大型水槽でも効率よく掃除できる

- ゴミだけを吸い取りつつ、水替えも同時に行える

- ベアタンクや砂利敷き、どちらにも対応可能

特に水を吸い出すポンプ部分の操作性が良く、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

■ ヒーター|高出力+カバー付きで安全性アップ

ポリプテルスは高水温(26〜28℃)で代謝が安定する魚種です。そのため、ヒーターは高出力かつ安全性を考慮した製品を選ぶ必要があります。

おすすめポイント:

- サーモスタット一体型300Wヒーター(GEX、エヴァリスなど)

→ 設定温度をしっかりキープできて安定感あり - ヒーターカバーは必須:体をこすりつける習性があるため、火傷防止に重要

また、大型水槽では2本の分散設置もおすすめ。万が一1本が故障しても急激な温度変化を防げます。

サーモスタッド式であれば300wを2本使うのが一番安心です。

■ その他にあると便利なもの

- アクリルフタ+固定パーツ:飛び出し防止に

- デジタル水温計:水温を正確に管理

- 大型魚用ピンセット or スプーン給餌ツール:餌の位置調整や給餌の制御に役立つ

こういった“ちょっとした便利アイテム”を取り入れることで、日々の管理がラクになり、事故リスクも減らすことができます。

ポリプテルスの飼育では、「安くてとりあえず」で道具を選ぶと後悔しがちです。

最初から長期使用を見越した信頼できるアイテム選びが、健康的な飼育とトラブル回避のカギになります。

まとめ|ポリプテルスを楽しく飼育するために大切なこと

ポリプテルスは、古代魚の中でも飼いやすさと迫力を兼ね備えた魅力的な魚です。

落ち着いた性格や人工飼料への順応性、混泳の柔軟さなど、飼育者にとっても扱いやすい一面があります。

しかしその一方で、設備が不十分な状態で飼育を始めてしまうと、命に関わる事故やトラブルが起こりやすいのも事実です。

特に水槽サイズ・フタの固定・ろ過能力・底床管理といった基本設備が不十分だと、後から大きな問題に発展します。

■ 飼育ポイントをふり返り

- 種類に応じて奥行き45〜60cm以上の水槽を確保する

- 飛び出し事故対策として、フタの密閉と重り・固定を徹底する

- 成長期には冷凍餌や生き餌も活用しながら、人工餌への移行を計画的に行う

- 混泳相手は中〜上層を泳ぐ、サイズの合う魚を選ぶことが基本

- メンテナンス効率を上げるためのアイテム(マメオーバーフロー、プロホースなど)を活用する

- 寿命は10年以上。長期飼育を見据えて設備を整えることが前提

飼育にあたっては「どんな環境でもOK」というわけではありませんが、適切な準備と知識があれば、ポリプテルスは非常に育てがいのある魚です。

その堂々とした泳ぎと、どこか悠然とした雰囲気は、毎日の水槽観察に静かな感動を与えてくれます。

長く、健康に、安心して育てていくためにも、ぜひこの記事を参考に準備を整えてみてください。

ポリプテルスって、ちゃんと環境を整えてあげればすごく魅力的で頼れるお魚なんだ〜!“ちょっと大きめの水槽で、しっかり管理”がポイントだよ〜!これから始める人も、今育ててる人も、ぜひ楽しいポリプライフを送ってね〜!

コメント