はじめに

水槽を立ち上げたとき、上や中層には華やかな熱帯魚が泳いでいても、「底のほうが何だか寂しい…」と感じたことはありませんか?

実はその“低層(ていそう)”にも、しっかり役割を持った熱帯魚たちが暮らしています。

本記事では、水槽の低層を泳ぐ熱帯魚の種類や特徴、さらに混泳の可否や注意点を、初心者にもわかりやすく、かつ専門的な視点で解説していきます。

低層魚は見た目だけでなく、水槽の掃除役・バランス役としてもとても重要。飼育のコツやおすすめ製品も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!

水槽の下の方って、つい見落としちゃう場所だけど…実は“いい仕事”してる魚たちがいっぱいいるんだよ〜!

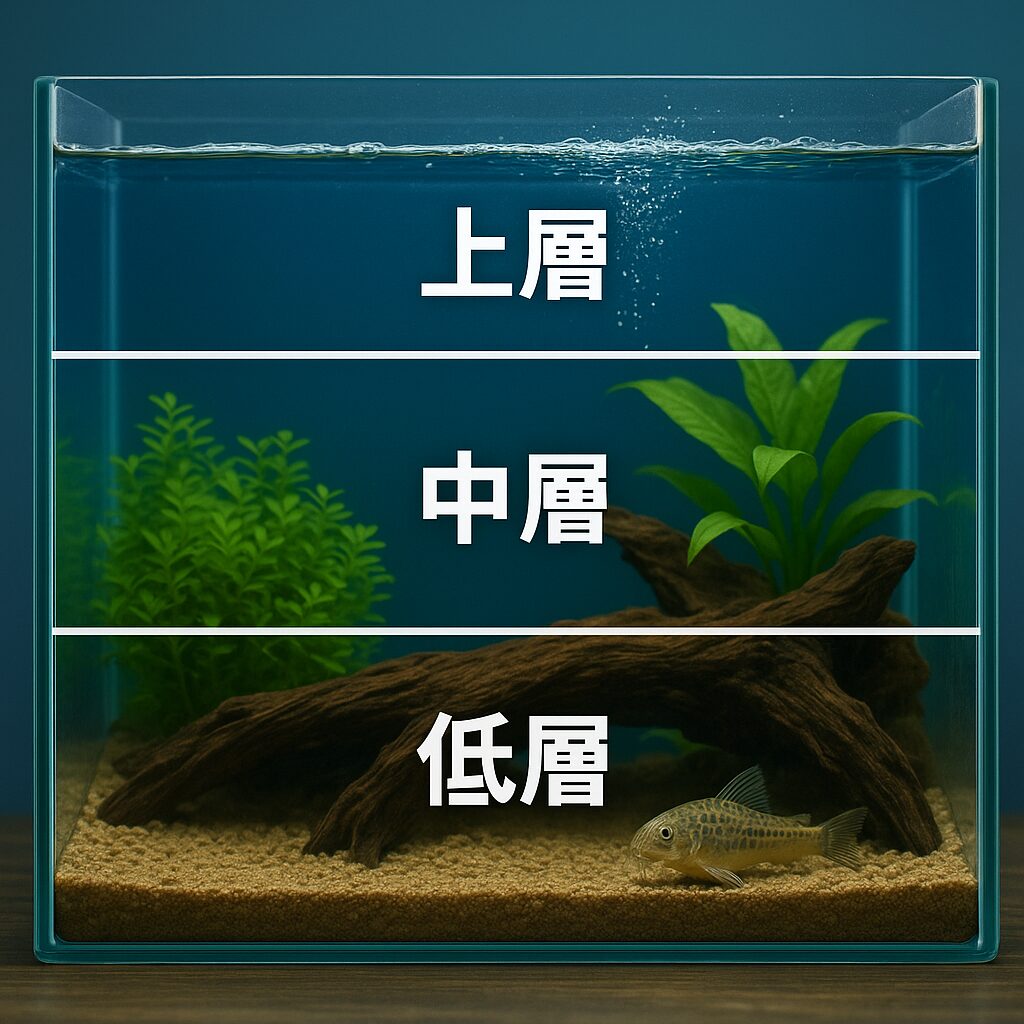

熱帯魚の“低層”とは?魚の生活圏を3層で考える

観賞魚の飼育では、魚がどの高さを泳ぐかによって「上層」「中層」「低層」の3つに分類されます。

- 上層魚:水面近くを泳ぐ(グラミー、ハチェットフィッシュなど)

- 中層魚:水槽の中央を泳ぐ(ネオンテトラ、ラスボラ、グッピーなど)

- 低層魚:底床の上を這うように泳ぐ(コリドラス、プレコ、クーリーローチなど)

低層を泳ぐ魚は「底物(そこもの)」「底棲魚(ていせいぎょ)」とも呼ばれ、砂利やソイルの上を活発に動き回るのが特徴です。

低層を泳ぐ魚の特徴と代表的な種類

低層魚には、以下のような特徴があります:

- 泥や砂を掘る行動を好む

- 夜行性が多く、昼は隠れていることも

- 口が下向きになっており、餌を探すのが上手

- 小型種でも硬い鱗や鎧を持ち、捕食から身を守る

代表的な低層魚

| 種類 | 特徴 | 混泳のしやすさ |

|---|---|---|

| コリドラス | 小型・温和。群れで行動する。 | ◎(非常にしやすい) |

| プレコ(小型) | ガラス面のコケを食べる。夜行性。 | ○(ただし種類に注意) |

| クーリーローチ | 細長い体で砂に潜る。おとなしい。 | ◎ |

| オトシンクルス | コケ食性。非常に臆病。 | ◎ |

| ドジョウ(ヒドジョウなど) | 淡水に適応した日本の底棲魚。 | ○(中型魚との相性次第) |

見た目が地味でも、コケ取りやお掃除をしてくれる“縁の下の力持ち”タイプが多いんだよ〜!

混泳水槽での低層魚の役割とは?

水槽内に異なる層を泳ぐ魚たちをバランスよく配置することは、見た目の美しさだけでなく、魚たちがお互いに干渉せずに過ごせる環境づくりにもつながります。

その中でも「低層魚」は、混泳において重要な役割を果たしてくれます。

■ 水槽全体を立体的に見せるバランサー

例えば、上層にグラミー、中層にネオンテトラ、低層にコリドラスという構成を組むと、水槽のすべての空間に魚が存在し、“空間の偏り”がなくなります。

これは水槽の見栄えだけでなく、テリトリー争いの分散にもつながり、トラブルが起きにくくなります。

■ 掃除係としての重要な存在

コリドラスやクーリーローチ、プレコなどは、底に落ちた餌や残餌を処理してくれる「自然の掃除屋」としても機能します。

ただし、これはあくまで補助的な役割。彼ら自身にも専用の餌を与える必要がある点には注意しましょう。

“お掃除してくれるからエサはいらない”って思われがちだけど、それは誤解だよ〜!専用フードでちゃんとケアしてあげてね〜!

■ 混泳での注意点:捕食・追い回し・水質悪化

低層魚は基本的に温和ですが、混泳する相手によってはストレスやトラブルの原因になることもあります。

- 中型〜大型魚との混泳:口に入るサイズだと捕食される可能性あり

- 気の強い魚(スマトラ、大型シクリッドなど):追い回されて弱る

- 過密飼育:底にフンが溜まり、水質悪化→病気リスクが上がる

こうしたリスクを抑えるためには、「魚同士の相性」と「水槽の掃除頻度やろ過力」の両方に気を配る必要があります。

混泳に向かない底物魚の特徴と注意すべき種類

低層魚の中には「見た目が大人しそう」「動きが鈍い」といった理由で安易に混泳されることがあります。

しかし、そうした魚たちには捕食性・縄張り意識・水質要求などの面で特有のリスクがあり、安易な混泳はトラブルの原因になります。

ここでは特に注意が必要な魚種を、カテゴリ別に詳しく解説します。

■ 大型ナマズ類:成長とともに混泳が難しくなる

例えばレッドテールキャット、ピライーバ、シャベルノーズキャットなどの大型ナマズ類は、成魚になると60cm〜1mを超えるサイズに成長し、口に入るものはすべて捕食対象になります。

- 問題点:小型魚や他の底物を丸呑みしてしまう

- 誤解されがち:幼魚時代は大人しく見えるため、つい他種と混泳させてしまう

- 混泳の実態:同サイズの他個体でさえ、夜間に噛み合うことがある

■ 肺魚(プロトプテルス・ネオケラトドゥスなど)

肺魚は古代魚に分類される特殊な魚で、外見のインパクトから人気もありますが、混泳には強く注意が必要です。

- 攻撃性:動きのある小魚に対して捕食本能を示す

- 成長スピード:大型個体になると同居魚を押しのけて独占行動をとる

- 呼吸スタイル:空気呼吸をするため、水面を独占することもあり、上層魚との相性も悪い

肺魚ってちょっと寝そべってるだけに見えるけど、意外と獰猛なんだよ〜。小さい魚はあっという間にやられちゃうかも!

■ 淡水エイ:水質・スペース・捕食性の三重苦

淡水エイ(ポルカドットスティングレイなど)は、美しい模様と独特の泳ぎで注目されますが、高度な飼育スキルと単独飼育前提の管理が必要です。

- 混泳リスク:口元の小魚や弱い底物を吸い込んで捕食する

- 水質要求:高いろ過能力・酸欠対策・餌の確保など環境要因が厳しい

- 底面独占:底を広く使うため、他の底物が生活できなくなる

このように、「動きが遅い=混泳向き」という先入観は非常に危険です。

混泳を考える際は、「口のサイズ・活動範囲・性格・必要な環境」などを総合的に見極める必要があります。

低層魚を快適に飼育するための底床環境と工夫

低層魚は、底面を常に這いながら生活しているため、底床(ていしょう)の環境がダイレクトに健康や行動に影響します。

底床選びやレイアウトの工夫次第で、ストレスの少ない快適な空間を作ることができます。

ここでは、底物魚の特性に合わせた理想の底床素材と配置のポイントを詳しく解説します。

■ 底床の素材:砂?砂利?ソイル?どれが最適?

| 底床の種類 | 特徴 | 向いている魚種 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 田砂(細目の砂) | 粒が細かく、コリドラスなどが掘っても安全。 | コリドラス、ローチ、オトシン | 定期的な底面掃除が必要。 |

| 大磯砂や小粒砂利 | 水質が安定しやすい。見た目も自然。 | ヒドジョウ、プレコなど | 粒が大きすぎるとヒレや口を傷つける可能性あり。 |

| ソイル(栄養系・吸着系) | 水草育成に適し、水質を弱酸性に傾ける。 | シュリンプや一部の熱帯魚 | 底物が掘ると濁る/崩れやすい。 |

| ベアタンク(底床なし) | 掃除しやすく管理が簡単。病魚隔離にも。 | プレコ、一時的な隔離飼育 | 隠れ場所がないとストレスに。景観に乏しい。 |

コリドラスみたいにヒゲで底を“モフモフ”する魚には、田砂や細かい砂がベストだよ〜!砂利だとヒゲがすれて傷んじゃうかも!

■ 隠れ家や陰のあるレイアウトをつくる

低層魚の多くは夜行性だったり、物陰に身を潜める習性を持っています。レイアウト次第で「出てこない」「常に隠れている」問題も解決します。

おすすめの隠れ家例:

- 流木(アーチ状のものや穴のあるもの)

- 鉢底ネットを丸めた自作トンネル

- 陶器のシェルターや土管タイプの隠れ家

- ウィローモス付きの流木で自然な陰をつくる

注意点:

- 隠れ家の“出入り口”が狭すぎると怪我や事故の元に

- 砂が溜まりすぎないよう、通水性を確保すること

■ 照明と流れの工夫もポイント

- 強すぎる照明は、臆病な低層魚の活動を抑える原因になります。

→ 光量を抑える・暗がりを作るレイアウトで解決しましょう。 - 底まで流れが届かないと、ゴミやフンが溜まり水質が悪化します。

→ 底面にも軽く水流を当てるよう、シャワーパイプなどを調整しましょう。

このように、低層魚にとって「底床=住環境のすべて」といっても過言ではありません。

見た目より“実用性重視”で整えてあげることで、長期飼育の安定性が大きく変わってきます。

実例:底物を主役にした60cm水槽レイアウト(中〜上層魚もバランス追加)

■ 水槽サイズ

- 60cm規格水槽(60×30×36cm)

- 実水量:約57L

■ 生体構成(低層メイン+中上層バランス)

| 種類 | 匹数 | 層 | 補足 |

|---|---|---|---|

| コリドラス・パンダ | 5〜7匹 | 低層 | 群れ行動。底を“モフモフ” |

| クーリーローチ | 3〜5匹 | 低層 | 隠れ好き。底に潜る |

| オトシンクルス | 3匹 | 低層 | コケ取り役。混泳に最適 |

| ネオンテトラ | 10匹程度 | 中層 | 水槽に色と動きをプラス |

| ハチェットフィッシュ | 3〜5匹 | 上層 | 水面付近にとどまる。温和で安心 |

| ハニードワーフグラミー | 1ペア(2匹) | 中〜上層 | 色鮮やかで温厚な性格 |

ハチェットは水面でプカプカしてるのがかわいいよ〜!ジャンプ防止のフタは忘れずにね〜!

■ 低床素材

- 田砂を3〜4cm

→ 掘っても濁らず、魚のヒレやヒゲにも優しい

■ レイアウト素材

- 流木(アーチ型や枝状)

- 溶岩石・隠れ家土管

- 陰性水草:アヌビアス・ミクロソリウム中心

■ 濾過・管理

- 上部フィルター or 外部フィルター(水量・酸素供給のバランスに優れる)

- フンの溜まりやすい流木まわりはこまめに底床掃除を

■ 餌やり

- 低層魚用:沈下性タブレット

- 中〜上層魚用:浮上性またはゆっくり沈下する粒餌

- ハチェットには水面付近にとどまる餌が理想

この構成なら、低層ににぎやかさと安定感を持たせつつ、上層も静かに泳ぐ魚を加えて立体感のある水槽になります。

60cmという限られたスペースの中でも、上下に“層”を意識した混泳ができる良いバランスです!

まとめ:低層魚が活躍する水槽づくりのコツとは?

水槽の低層に目を向けることは、見た目のバランスだけでなく、魚たちのストレス軽減・掃除効率の向上・自然な環境再現にもつながります。

底物は派手さこそ少ないですが、よく観察するとそれぞれに個性的な動きと役割を持っており、水槽全体に深みを与えてくれる存在です。

今回紹介した内容を振り返ってみましょう。

■ 記事のポイントおさらい

- 熱帯魚は「上・中・下」の層でバランスよく配置すると混泳が安定する

- 低層魚はコケ取りや残餌処理など、実は“働き者”が多い

- 砂・砂利・ソイルなど、魚の種類に合わせた底床素材選びが大切

- 隠れ家や光の加減など、臆病な性格に配慮したレイアウトが効果的

- 捕食性のあるナマズや肺魚、淡水エイなどは混泳には不向き

- コリドラスやローチを中心にした60cm水槽テンプレートもおすすめ!

“地味なポジション”に見えても、底物がいてくれるからこそ水槽って安定するんだよ〜!まさに縁の下の力持ち〜!

■ これから始める人へ:まずはここから!

- まずは飼いたい低層魚の性格や必要な環境をしっかり調べよう

- 水槽内のレイアウトは、「隠れられるか?」「餌が届くか?」を意識して

- 底床は田砂などの柔らかい素材を選び、魚が自然に行動できるようにする

- 上層魚との混泳は、温和で動きのゆるやかな魚種を選ぶのがコツ!

低層魚たちは、決して“脇役”ではなく、水槽全体を支える頼れる存在です。

ぜひこの記事を参考にして、あなたのアクアリウムにぴったりの底物たちを迎え入れてみてください!

水槽の下のほうって、意外とドラマがあるんだよ〜!

じ〜っと隠れてたり、モフモフ動いたり……見てると癒されちゃうかも。

底物たちの魅力、ぜひじっくり味わってみてね〜!

コメント