やっほ〜!たらこフィッシュだよ!今回は“熱帯魚の混泳”について、相性やトラブル事例、うまくいくコツまでまとめて解説していくよ〜♪

【H2】熱帯魚の混泳って難しいの?まずは基本から

混泳とは、複数種類の魚を同じ水槽で飼育すること。見た目もにぎやかになり、水槽の魅力がグッとアップします。ただし、相性が悪い魚同士を一緒にすると、ケンカや病気などのトラブルにつながることも。

【H3】混泳がうまくいくポイント

- 水質や温度の好みが似ている

- 性格が温和で争いにくい

- 餌のタイプや泳ぐ層(上・中・底層)がかぶりすぎない

- 過密飼育にならないよう余裕を持った匹数で飼育

- 水槽サイズは最低でも60cm以上を目安にする

一緒に暮らす”ってことは、魚たちの相性をよく知るのが第一歩なんだよ〜!

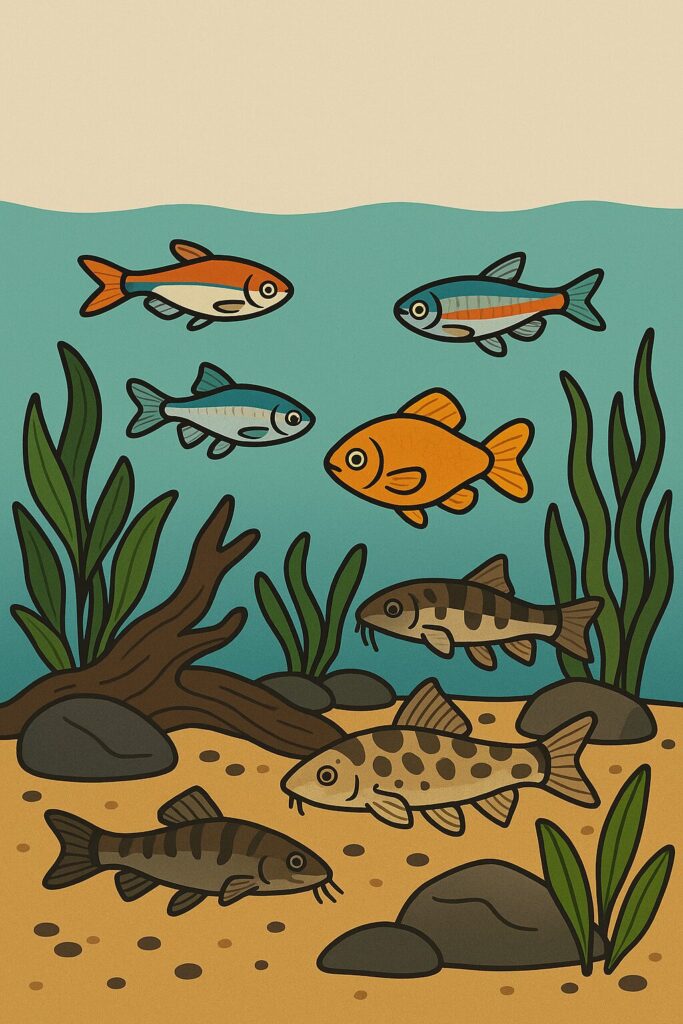

【H2】混泳に向いている熱帯魚の種類

初心者でも比較的うまくいきやすい混泳向きの熱帯魚を紹介します。どれも性格が温和で、複数飼いに適した種類です。

【H3】ネオンテトラ・カージナルテトラ・メダカ類

小型でおとなしく、群れで泳ぐ習性があり混泳にぴったり。水槽内をにぎやかに彩ります。ネオンテトラやカージナルテトラは色鮮やかで人気が高く、水草水槽との相性も抜群です。

さらに、メダカ類(ヒメダカ・白メダカ・楊貴妃メダカなど)も混泳に適しており、丈夫で環境適応力も高いことから初心者にもおすすめです。水流をあまり好まないため、静かなエリアを設けてあげると安心して過ごせます。

【H3】コリドラス

底層を泳ぐ温和なナマズ系。性格もやさしく、他の魚にちょっかいを出さないので混泳に非常に適しています。種類がとても豊富で、定番の“青コリ”や“赤コリ”から、人気の“パンダコリドラス”や“ジュリーコリドラス”など、模様や体型もさまざま。群れで飼育すると可愛らしい行動も見られ、水槽の底ににぎやかさをプラスしてくれます。底床の掃除役としても優秀で、餌の食べ残しやゴミをついばんでくれますが、あくまで補助的な存在として捉え、別途底床掃除は必要です。

【H3】グラミー類(パールグラミー、ハニードワーフなど)

中層をゆったりと泳ぐ性格で、レイアウトとの調和が美しい観賞魚です。特にパールグラミーは光の加減で体に散りばめられたパール模様が輝き、優雅な雰囲気を演出します。ハニードワーフグラミーは小型で性格も穏やか、混泳向きとして人気があります。

グラミーは比較的温和な性格ですが、ペア形成や繁殖期には少し気が強くなる個体もいます。そのため、混泳させる際は他の魚とのサイズ差や性格をよく観察し、隠れ家や障害物を多めに設置するのがおすすめです。

また、ラビリンス器官(空気呼吸器官)を持っているため、水面近くに浮かんでいる姿を見ることも多く、水槽の上層をにぎやかにしてくれる存在です。

【H3】オトシンクルス・ドジョウ類

コケ取り役としても優秀なオトシンクルスは、混泳水槽のサポート役として活躍します。水質に敏感なので導入時は慎重に管理を。ドジョウ類(クーリーローチやヒドジョウなど)も底層でおとなしく動き回り、他魚に干渉しにくいため混泳に向いています。底床の掃除役にもなってくれるので、水槽内の清潔維持にも一役買ってくれます。

【H3】プラティ・モーリー・コンゴテトラ・エビ類

プラティやモーリーはカラフルで丈夫、水質への適応力が高いため初心者にも扱いやすい魚種です。繁殖力も旺盛で、環境が整えばどんどん増えることもあります。

コンゴテトラはやや大きめの中型魚ですが、穏やかな性格で他魚を攻撃することが少なく、美しいヒレと光沢ある体色が魅力です。混泳相手を選べば、60cm以上の水槽で華やかな演出が可能です。

また、エビ類(ヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビなど)は混泳水槽での“お掃除屋さん”として活躍。苔取り効果も高く、底床の汚れをついばむ姿は見ていて飽きません。ただし、大型魚やエビをつつく性格の魚との混泳には注意が必要です。

【H2】混泳が難しい熱帯魚とその理由

混泳に不向きな魚は、性格や生態によって他魚とのトラブルを引き起こしやすいです。

【H3】ベタ(オス)

見た目は華やかでも、縄張り意識が強くケンカしやすい。特に同種同士やヒレの長い魚との混泳は避けた方が無難。

【H3】シクリッド類(アピストグラマ、ラミレジィなど)

同種同士や繁殖期の争いが激しくなることも。特に小型水槽での混泳は難易度が高い。

【H3】スマトラ

活発すぎて他魚のヒレをつつく癖がある。ヒレの長い魚との混泳には不向き。

【H3】エンゼルフィッシュ

優雅な見た目だが、実は縄張り意識が強く気性も荒め。同種同士でも相性に注意。

混泳に向いてるかどうかは、性格や習性をよく観察することが大事なんだ〜

【H2】混泳トラブルあるあると解決策

【H3】ケース1:突然の追いかけ合い!

→ 原因:縄張り争いや気性の違い → 対策:隠れ家を増やす、レイアウトを変える、水槽サイズを見直す

【H3】ケース2:特定の魚が餌を独占

→ 原因:餌のあげ方や種類が偏っている → 対策:沈下性・浮上性の餌を使い分ける、餌場を複数にする、給餌時の観察を習慣に

【H3】ケース3:病気が連鎖する

→ 原因:ストレス・過密飼育・水質悪化 → 対策:混泳数を抑える、水換え頻度の見直し、病魚は隔離、水質検査をこまめに行う

【H3】ケース4:水槽がにおう・濁る

→ 原因:餌の与えすぎやフィルター能力不足 → 対策:餌の量調整、底床掃除の強化、フィルターの見直し

トラブルが起きたら、まずは落ち着いて“環境を見直す”のがコツだよ〜

【H2】混泳水槽レイアウトの工夫とおすすめアイテム

【H3】隠れ家の設置(流木・土管・水草)

魚同士の視界を遮ることで、縄張り争いやストレスを減らす効果があり、混泳水槽には欠かせない要素のひとつです。隠れ家があることで弱い個体が一時的に身を隠すことができ、いじめや追いかけ回しといったトラブルの緩和にもつながります。

特に底層を好む魚や夜行性の魚にとっては、身を潜められる空間があることで落ち着いて行動できるようになります。例えばコリドラスやドジョウ、エビ類などは隠れ家があることで行動がより活発になることもあります。

流木や石、人工土管だけでなく、ミクロソリウムやアヌビアスのような活着水草を流木に巻きつけるなどして自然な隠れ家を作ると、レイアウト的にも美しく、水質安定にも貢献します。

また、繁殖期の魚や、照明が強めの環境では魚が緊張しやすいため、そういった場面でも隠れ家の役割は大きいです。

【H3】泳ぐ層に応じた配置

熱帯魚は種類によって泳ぐ高さが異なり、大きく分けて「上層」「中層」「下層」の3つに分類できます。この習性を理解して水槽内の配置を工夫することで、魚同士の干渉を減らし、限られた空間でものびのびと泳げる環境をつくることができます。

- 上層:グラミー・グッピー・ベタ(メス)・メダカなど。空気を取り込むタイプの魚が多く、水面近くをゆったり泳ぐ姿が印象的。浮草などを設置すると安心感が増し、過度な緊張を和らげてくれます。

- 中層:テトラ・バルブ類・ラスボラ・コンゴテトラなど。最も活発に泳ぐゾーンで、水槽の主役になることが多い魚たちです。複数で群れ泳ぐ性質の魚が多いため、広めの遊泳スペースを確保しましょう。

- 下層:コリドラス・プレコ・オトシンクルス・ドジョウ類・エビ類など。底砂の上を活発に動き回り、餌の残りやゴミを掃除してくれることも多いため、レイアウト時には底床の形状や素材に配慮が必要です。

このように、泳ぐ層を意識した配置にすると、水槽内の空間を立体的に活用できるうえ、魚同士の縄張り争いやストレスを減らすことにもつながります。また、レイアウトも自然なバランスになり、見た目にも美しいアクアリウムを楽しめます。

【H3】水草やレイアウト素材の活用

- 活着系のアヌビアスやミクロソリウムを活用すると、レイアウトが崩れにくく管理がラク

- フロートプラントで光を調節しながら、魚に隠れ場所を提供

【H3】おすすめ製品

- ジェックス「レイアウト流木」

- ニッソー「ナチュラルソイル」

- コトブキ「フラットLED」

- スドー「やすらぎの隠れ家」

- 水作「プロホースエクストラ」

【H2】まとめ|混泳の基本を押さえて、にぎやかで平和な水槽をつくろう!

- 熱帯魚の混泳は、相性と環境づくりがカギ

- 水質、性格、泳ぐ層を意識して魚を選ぼう

- 水槽サイズやレイアウトの工夫も混泳成功のポイント

- トラブルが起きても、焦らず観察・調整すれば改善できる!

混泳ってちょっとドキドキだけど、うまくいくと水槽がとっても華やかになるよ〜!相性チェックをしっかりして、みんなが快適に暮らせるおうちを作ってね〜♪

コメント